Am elenia werden verschiedene Forschungsprojekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Bereich der elektrischen Energieversorgung bearbeiten. Nachfolgend ist eine Auswahl zur aktuellen Forschung und Entwicklung zu sehen.

Das Projekt „C2T – Connect to Transform“ zielt darauf ab innovative Lösungen für die klimaneutrale Wärme und Kälteversorgung der Braunschweiger Bahnstadt zu entwickeln. Diese Lösungen werden modular ausgestaltet, sodass eine übertragbarkeit auf andere Städte in Deutschland gewährleistet wird – ein Projekt mit Modellcharakter!

Die Bahnstadt Braunschweig ist ein 300 Hektor großes Viertel um den Hauptbahnhof und dient als unmittelbare Demonstratorplattform. Dank der Beteiligung lokaler Partner können bestehende Strom- und Wärmeversorgungsnetze transformiert werden und somit ein wichtiger Beitrag für die Erreichung der Klimaschutzziele im urbanen Raum Braunschweig geleistet werden.

Mehr Informationen finden Sie hier:

| Partner: | Stadt Braunschweig |

| siz-energieplus | |

| Technische Universität Braunschweig - elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme | |

| Technische Universität Braunschweig - Institut für Städtebau und Entwurfsmethodik | |

| Technische Universität Braunschweig - Institut für Psychologie | |

| RWTH Aachen - Lehrstuhl für Software Engineering | |

| BS|Energy | |

| synavision GmbH | |

| CUBOS GmbH | |

| Assoziierte Partner: | SMA Solar Technology AG |

| Laufzeit: | 01.10.2024 – 30.09.2027 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Eike Niehs |

| Henrik Wagner | |

| Carsten Wegkamp | |

| Projektleiter: | Dr. Stefan Plesser (synavision) |

| Thomas Wilken (siz energie+) | |

|

Lithium-Schwefel-Batterien zeichnen sich im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien durch eine höhere spezifische Energie, umweltfreundlicheren Komponenten und geringeren Materialkosten aus. Der derzeit vorwiegend eingesetzte Flüssigelektrolyt in der Batterietechnik birgt jedoch aufgrund seiner Brennbarkeit besonders in Transportanwendungen ein Sicherheitsrisiko. Eine vielversprechende Materialklasse stellen feste Elektrolyte dar, die zum einen die Sicherheit von Batteriezellen erhöhen, aber auch die Energiedichte weiter verbessern können. Polymerbasierte Festelektrolyte im speziellen sind ein attraktiver materialwissenschaftlicher Ansatz, der sowohl die Sicherheit erhöht als auch den Shuttle-Effekt unterdrückt. Durch die Hinzugabe von funktionalisierten Füllstoffen in die Polymer-Matrix können die Materialparameter sehr flexibel angepasst werden, um zum Beispiel die ionische Leitfähigkeit zu verbessern. Diese hybriden polymerbasierten Festelektrolyte haben das Potential einer skalierbaren Synthese sowie einer einfachen Prozessierung, und sind daher für den industriellen Einsatz vielversprechend.

Zunächst sind jedoch nachvollziehbare und zuverlässige quantitative Analysen für das vollständige Verständnis der Transport- und Konversierungsprozesse erforderlich, um die Materialparameter der festen Elektrolyte zu verbessern. Multidimensionale operando-Methoden und ex-situ-Untersuchungen auf breiter Skala sowie spektroskopische Untersuchungen an den Grenzflächen Elektrode/Elektrolyt sind weit verbreitete Ansätze, um wichtige Einblicke in die komplexen Reaktions- und Transportmechanismen zu erhalten. Das Gesamtziel dieses Projektes ist die Herstellung von hochperformanten Li/S-Pouchzellen (mehrlagig) mit fortschrittlichen hybriden Festelektrolyten auf Polymerbasis und einer kinetisch optimierten Kathode.

| Partner: | Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie – Institut für Elektrochemische Energiespeicherung (HZB – EC) |

| E-Lyte Innovations GmbH | |

| Universität Potsdam – Institut für Chemie (IfC) | |

| Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie – Institut für angewandte Materialien (HZB-IG) | |

| TU Braunschweig – Institut für Partikeltechnik (iPAT) | |

| Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Marvin Nebelsiek |

| Projektleiter: | Dr. Sebastian Risse (HZB) |

Im Rahmen der aktuellen politischen Ziele und der damit verbundenen zunehmenden Abhängigkeit von elektrischer Energie, getrieben durch die Sektoren Transport und Wärme, erfolgt ein signifikanter Wandel in der Stromerzeugung: weg von großen Erzeugungsanlagen mit Synchrongeneratoren hin zu kleineren, stromrichterbasierten Erzeugungsanlagen. Diese Verschiebung wird maßgeblich durch den zunehmenden Einsatz von Photovoltaik- und Windkraftanlagen vorangetrieben, die zudem häufig in das Verteilnetz integriert sind. Diese Entwicklung stellt das Energieversorgungssystem vor große Herausforderungen, birgt jedoch auch Chancen in Bezug auf Systemdienstleistungen wie Regelenergie, Momentanreserve oder Spannungshaltung. Das Forschungsprojekt "Fuchstal leuchtet" widmet sich dieser Problematik. Im Reallabor der Energiezukunft Fuchstal wird erforscht, ob unter der Bedingung, dass die Frequenz- und Spannungsstabilität ohne übergeordnete Kommunikation zur Netzdynamik gewährleistet werden kann, ein stabiler Netzbetrieb in der Praxis mit Anlagen nach dem heutigen Stand der Technik möglich ist. Zusammen mit dem elenia Institut der Technischen Universität Braunschweig, der Hochschule München, der Gemeinde Fuchstal und der LEW Verteilnetz soll folgende Forschungsfrage beantwortet werden:

Wie ist in der Praxis ein stabiler Netzbetrieb in einem Netz ohne zentrale Regelungsstruktur möglich, das ausschließlich von Stromrichtern gespeist und belastet wird?

Das Forschungsprojekt besteht aus den folgenden Teilbereichen:

| Partner: | Hochschule München |

| Technische Hochschule Augsburg | |

| Gemeinde Fuchstal | |

| TU Braunschweig | |

| Assoziierte Partner: | LEW Verteilnetz |

| Laufzeit: | August 2023 - Juli 2026 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Till Garn |

| Projektleiter: | Prof. Dr. Georg Kerber (Hochschule München) |

|

Das Ziel des Forschungsprojektes GFI-Pilot ist die Pilotierung von netzbildenden Batteriestromrichtern in allen Spannungsebenen des Verteilnetzes sowie die Entwicklung von Betriebsstrategien für diese Batteriespeichersysteme zur Bereitstellung von Momentanreserve zur Vorbereitung des allgemeinen Rollouts dieser neuen Technologie. Dieses Forschungs- und Feldtestvorhaben wird einen wesentlichen Beitrag zum Roll-out von netzbildenden Batteriestromrichtern im Verteilnetz leisten. Die Pilotierung solcher Anlagen ist ein essentieller Bestandteil notwendiger Untersuchungen, um die Systemstabilität trotz zukünftiger Herausforderungen eines Systems mit 100% erneuerbarer Energiedurchdringung zu gewährleisten. Ein Teilnetz im Gebiet der Thüringer Energienetze, in dem schon erfolgreich der Schwarzstart und die Inselnetzbildung erprobt wurden, soll für die Pilotierung von GFI-Anlagen genutzt werden. Alle Betriebsarten (Normalbetrieb, Inselnetzbetrieb, Netzwiederaufbau) werden in einem realen Netz durchgeführt, um die Erprobung von GFI-Anlagen im Netz möglichst umfassend zu gestalten.

Das elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme konzentriert sich hierbei auf Untersuchungen netzbildender Wechselrichter in der Niederspannung sowie mögliche Betriebsstrategien. Vor der Pilotierung im Feld sind hierfür betriebliche Voraussetzungen zu analysieren und ein Mess- und Untersuchungsprogramm zu planen. Anschließend werden Simulationsstudien durchgeführt, um Netzregionen bei verschiedenen Störereignissen zu untersuchen und den Parallelbetrieb mehrerer Anlagen zu prüfen. Hierbei werden Modelle zur Modellierung von Momentanreservebereitstellung entwickelt und Laboruntersuchungen an Einzelanlagen geplant. Anschließend werden die netzbildenden Batteriestromrichter im Feld sowohl im Normalbetrieb als auch im Inselnetzbetrieb mit Netzwiederaufbau getestet. Die Ergebnisse sind im Folgenden zu analysieren, um Empfehlungen zur Einführung von GFI-Anlagen abzuleiten.

| Partner: | TEAG Thüringer Energie AG |

| Fraunhofer IEE | |

| p&m Power Consulting GmbH | |

| Vattenfall Wasserkraft GmbH | |

| TU Braunschweig | |

| Assoziierte Partner: | VDE FNN |

| SMA Solar Technology AG | |

| 50Hertz Transmission GmbH | |

| Laufzeit: | 01.01.2025 – 31.12.2028 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Merle Ferk |

| Timo Sauer | |

| Projektleiter: | Dr. Matthias Sturm (Thüringer Energie AG) |

|

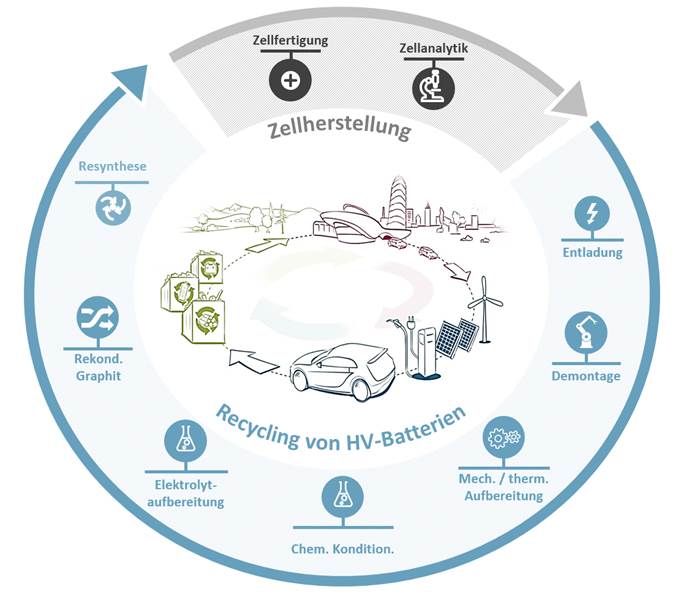

Bei dem Projekt Graduiertenkolleg CircularLIB handelt es sich um ein standortübergreifendes interdisziplinäres Graduiertenprogramm auf der Schnittstelle zwischen Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften zur Etablierung einer wirtschaftlich effizienten und ökologisch nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Neben nachhaltiger Systemgestaltung (Lifecycle-Betrachtungen, ökonomischer/ökologischer Bewertung und Aufbau eines datengetriebenen Ansatzes) werden in den Forschungsthemen zur gesamtheitlichen und abgestimmten Abbildung der Batteriematerial-Kreislaufführung systematisch erforscht. An den Schnittstellen greifen Prozess- und/oder Zwischenprodukte ineinander.

Das Projekt gliedert sich in die vier Forschungsfelder nachhaltige Systemgestaltung, Material-/Zellalterung, Recyclingprozesse und Materialrückgewinnung (Hydrometallurgie, Resynthese/Rekonditionerung von Aktivmaterial). Zusätzlich zur interdisziplinären Forschung in einem Schlüsseltechnologiebereich bietet das Graduiertenkolleg fachliche und überfachliche Förderung im Rahmen eines Qualifizierungsprogrammes. So werden die Promovierenden auf Aufgaben in Industrie und Forschungseinrichtungen vorbereitet und der Batteriecluster der Region Braunschweig nachhaltig gestärkt.

Zielsetzung Projekt 2-2 am elenia: Zustandsermittlung und Charakterisierung der Zellperformance von verunreinigten und gealterten Batterien

| Partner: | Ifs - Institut für Füge- und Schweißtechnik (TU BS) |

| ITC - Institut für Technische Chemie (TU BS) | |

| IWF - Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (TU BS) | |

| iPAT - Institut für Partikeltechnik (TU BS) | |

| ICTV - Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik (TU BS) | |

| InES - Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik (TUBS) | |

| IÖNC - Institut für Ökologische und Nachhaltige Chemie (TU BS) | |

| KI - Institut für Konstruktionstechnik (TU BS) | |

| AIP - Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion (TU BS) | |

| IAP - Institut für angewandte Physik (TU BS) | |

| IFAD - Institut für Aufbereitung, Deponietechnik und Geomechanik (TU Clausthal) | |

| IOC- Institut für Organische Chemie (TU Clausthal) | |

| ICVT- Institut für Chemische und Elektrochemische Verfahrenstechnik (TU Clausthal) | |

| ISSE - Institut für Software and Systems Engineering (TU Clausthal) | |

| FKP - Institut für Festkörperphysik (Leibnitz University Hannover) | |

| Fraunhofer IST | |

| Laufzeit: | 01.03.2021 – 28.02.2025 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Anna Rollin |

| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Michael Kurrat |

Gefördert durch die SPRUNG der Volkswagen Stiftung.

Mit dem nationalen Ziel Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 zu erreichen, stehen Fragen der Nachhaltigkeit speziell im Energiesektor an zentraler Stelle der deutschen Politik (vgl. Koalitionsvertrag 2021-2025). Im Hinblick auf eine sich wandelnde und zunehmend dezentrale Netzstruktur und Herausforderungen durch Faktoren wie die zunehmende Elektromobilität oder den Ausbau der erneuerbaren Energien, sehen sich Hersteller und Betreiber für zukünftige nachhaltigere Anlagen der Energieverteilung speziell im Bereich der Mittelspannungsnetze großen Herausforderungen bzgl. Effizienz und Versorgungssicherheit bei gleichzeitig steigendem Kostendruck gegenübergestellt. Eine wesentliche Komponente dieser Verteilungsnetze stellen Schaltanlagen dar. Als zentrales Element für Knotenpunkte zwischen Verteilung und Verbraucher, garantieren Sie einen zuverlässigen und sicheren Betrieb, meist über mehrere Jahrzehnte.

Ziel des beantragten Fördervorhabens ist es, das konstruktive Design von Mittelspannungs-Schaltanlagen als wesentliche Komponenten des Energieverteilungssystems über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg neu zu denken und nachhaltiger zu gestalten, um so einen substantiellen Beitrag zur Energiewende in Deutschland zu leisten.

| Partner: | ABB AG Forschungszentrum Deutschland |

| Forschungsinstitut für Rationalisierung e.V. (FIR), RWTH Aachen | |

| Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH | |

| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg - Institut für Nachhaltige Technische Systeme – INATECH | |

| Wirtschaftspartner: | SÜC Energie und H20 GmbH |

| Jakob Becker Entsorgungs-GmbH | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Nils Rosebrock |

| Timo Meyer | |

| Projektleiter: | Samuel Rader (ABB AG Forschungszentrum Deutschland) |

|

Die größte Herausforderung der Energiewende bleibt der Transport und die Speicherung erneuerbarer Energien so-wie deren Nutzung in den Sektoren Wärme und Mobilität. Ein Lösungsweg zeichnet sich in Verbindung mit der Wasserstofftechnologie ab. Überschüssige regenerative Erträge können durch Power to Gas in Wasserstoff (H2) umgewandelt und damit speicherfähig gemacht werden. Durch den Einsatz von Brennstoffzellen wird Energie wieder bereitgestellt.

Das Verbundvorhaben H2-Terminal unter Leitung des Steinbeis-Innovationszentrums energieplus hat das Ziel ein Wasserstoff-Kompetenzzentrum am Campus der TU Braunschweig aufzubauen. Hierbei soll eine ganzheitliche Modellierung, Simulation und Testung von Technologien im Reallabor entlang der Wasserstoff-Wandlungskette ermöglicht werden. Dadurch ist eine anwendungsnahe Grundlagenforschung in dem neu geschaffenen Zentrum bzw. Forschungslabor möglich. Das Gesamtvorhaben untergliedert sich hierbei in zwei Teilvorhaben:

| I. | Planung, Aufbau und Monitoring des Wasserstoff-Kompetenzzentrums | |

| II. | Wissenschaftliche Begleitung des Aufbaus des Wasserstoff-Kompetenzzentrums |

Das elenia koordiniert im Rahmen des H2-Terminal das Teilvorhaben II der wissenschaftlichen Begleitung des Aufbaus des Wasserstoff-Kompetenzzentrums durch die sieben Universitätsinstitute und den Geschäftsbereich 3 der TU Braunschweig. Im Weiteren ist das elenia für den Arbeitsbereich der Netz- und Systemintegration des Wasserstoff-Kompetenzzentrums verantwortlich. Untersuchungsschwerpunkt ist dabei der im Wasserstoff-Kompetenzzentrum zu installierende Batteriespeicher und die Ausgestaltung möglicher Betriebsweisen mit dem primären Ziel der Gewährleistung einer stetigen Produktion von grünem Wasserstoff.

| Partner: | Steinbeis Innovationszentrum energieplus |

| Institut für Städtebau und Entwurfsmethodik | |

| Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik | |

| Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik | |

| Institut für Verbrennungskraftmaschinen | |

| Institut für Technische Chemie | |

| Institut für Bauklimatik und Energie der Architektur | |

| Geschäftsbereich 3 der TU Braunschweig | |

| Laufzeit Teilvorhaben I: | 01.11.2020 bis 30.04.2025 |

| Laufzeit Teilvorhaben II: | 01.06.2021 bis 30.05.2025 |

| Verantwortlich im elenia: | Timo Sauer |

| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch |

| (Steinbeis Innovationszentrum energieplus) |

Das Forschungsprojekt KEMAL „Kundenorientiertes Energiemanagement mit autonomer Lastregelung“ befasst sich mit der Weiterentwicklung und Erprobung existierender Standards rund um das Smart Meter Gateway (SMGW) und das intelligente Messsystem als Ganzes. Der Fokus liegt dabei auf Funktionalitäten, die ein innovatives Energiemanagement im Haushalt des Kunden ermöglichen. Hierbei können zukünftig Möglichkeiten zur Priorisierung einzelner Verbrauchseinrichtungen, sowie ereignisvariable Tarife im SMGW ein wichtiges Instrument zur gleichzeitigen Berücksichtigung netz- und marktdienlicher Interessen als auch der des Kunden bereitstellen.

Das elenia beschäftigt sich innerhalb dieses Verbundvorhabens mit der Entwicklung eines Home Energy Management System (HEMS), welches die normgerechte Anbindung vollflexibler Prosumer an das intelligente Messsystem gewährleistet. Das entwickelte System wird anschließend im Labor und unter Realbedingungen erprobt. Die Verwendung der vom Projektpartner EMH metering weiterentwickelten SMGW, sowie die Erprobung eines von der Hochschule Biberach konzipierten Mehrwehrproduktes zum priorisierten Laden von Elektrofahrzeugen sichert einen hohen Innovationsgrad.

| Partner: | EMH metering GmbH & Co. KG |

| Hochschule Biberach | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Eike Niehs |

| Julien Essers | |

| Projektleiter: | Dr. Rainer Frank (EMH) |

Das Projekt MetroSDL hat zum Ziel, die metrologischen Grundlagen für neuartige Systemdienstleistungen (SDL) zu erforschen, die im Rahmen der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) entwickelten und 2023 veröffentlichten Roadmap Systemstabilität gefordert werden. Ein wichtiger Teil dieser Roadmap ist der Erhalt der Systemstabilität bei Ersatz der Trägheit rotierender Massen in konventionellen Kraftwerken durch stromrichterbasierte Erzeugungsanlagen wie Wind-, Photovoltaik- und Batteriekraftwerke. Aus diesem Grund wird im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in §12h die "Trägheit lokaler Netzstabilität" als neue "nicht-frequenzgebundene" Systemdienstleistung definiert, die künftig von den Übertragungsnetzbetreibern am Markt beschafft werden soll.

Die marktbasierte Beschaffung dieser Systemdienstleistungen erfordert die messtechnischen Grundlagen zur Bestimmung zahlreicher aus Strom und Spannung abgeleiteter Größen, darunter die Bestimmung der Trägheit und der Anlaufzeitkonstanten für netzbildende Regelverfahren sowie dynamische Frequenzbestimmungen. Darüber hinaus können frequenzgebundene Systemdienstleistungen, wie die schnelle Primärregelleistung, eine bedeutende Ergänzung zur von Wechselrichtern bereitgestellten Momentanreserve darstellen. Dazu müssen die bestehenden netzfolgenden Regelungskonzepte weiterentwickelt und um hochdynamische Messverfahren ergänzt werden. Hierbei muss ihr netzdienliches Verhalten nachgewiesen werden.

Diese messtechnischen und regelungstechnischen Arbeiten sind essenziell für die Präqualifikation, Zertifizierung und Abrechnung neuer Systemdienstleistungen durch wechselrichterbasierte Anlagen im Netz, welche die oben genannte Momentanreserve und schnellen Primärregelleistung bereitstellen sollen. Im Rahmen von MetroSDL werden diese Grundlagen erarbeitet, verschiedene Regelungskonzepte entwickelt und auf Funktionsmustern im Labor implementiert und evaluiert.

Dabei liegt der Fokus von MetroSDL auf:

| Partner: | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) |

| Laufzeit: | Juli 2023 - Juni 2026 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Frederik Tiedt |

| Stefan Klöpping | |

| Stefanie Walujski | |

| Projektleiter: | Dr. Florian Schilling (PTB) |

|

Die neuen Anforderungen (höhere Spannungsebenen, Schalthäufigkeit) erfordern eine Weiterentwicklung der Vakuumschaltertechnologie. Dazu sind durch Simulationen und Experimente neue Erkenntnisse zu generieren, um die Ausbreitung der Metalldampfplasmen und die Bewegung der Brennflecke besser zu verstehen. Im Vordergrund steht die Erfassung der Stromverteilungen im Kontaktspalt. Zusammen mit der Lichtbogenspannung und den Fallgebieten können aus den Stromverteilungen die Stromdichten und die Plasmaleitfähigkeiten ermittelt werden. Diese geben zusammen mit der Strahlung und ihrer spektralen Verteilung Informationen über die Temperatur und den Druck sowohl in der Plasmasäule als auch in den Brennflecken. Damit kann das Wissen über das Verhalten von Metalldampf-Plasmen weiterentwickelt und vervollständigt werden.

Das Hauptziel ist, die Stromverteilung im Kontaktspalt als auch die Stromdichte-Verteilungen in der Plasmasäule aus den magnetischen Flussdichte-Profilen und den optischen Strahlungsintensitäts-Profilen zu ermitteln. Das bedeutet die Kopplung und Weiterentwicklung von magnetischer und optischer Messmethode. Die gleichzeitige Messung von Magnetfeld und optischer Strahlung ermöglicht somit die Klärung der Frage, wo genau der Strom fließt, im Kern oder auf der Hülle der Plasmasäule. Aus den Strahlungsmessungen sind Aussagen über Ladungsträgerdichten und Elektronenbeweglichkeiten in der äußeren Hülle möglich, da sich die Strahlung innerhalb der Plasmasäule diffus wie in einem Nebel ausbreitet. Dazu sind die Erstellung eines gemeinsamen Versuchsaufbaus, die jeweilige Weiterentwicklung der Messmethoden und die Anpassung der Auswertemethoden erforderlich, um die Kombination beider Methoden zu ermöglichen.

| Partner: | Fachgebiet Hochspannungstechnik der TU Darmstadt (HST) |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Timo Meyer |

| Karen Flügel | |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

Im Projekt Netflexum werden neue Möglichkeiten zur Erbringung von Netzdienstleistungen, insbesondere die Momentanreserve-Bereitstellung durch neuartige netzdienliche Prosumersysteme erforscht. Hierfür werden die Use-Cases aus Netz- und Anwendersicht ermittelt und die Anforderung an Prosumersysteme, bestehend aus Photovoltaik, 2nd-Life-Speicher und Elektrofahrzeug abgeleitet. Weiter werden im Projekt neuartige Betriebsanwendungen einzelner leistungselektronischer Schaltungen im Hinblick auf ihre Zuverlässigkeit und Lebensdauer für neue Topologien erprobt. Bei der Leistungselektronik stehen isolierende, nicht galvanisch trennende Systeme im Vordergrund. Im Fall des Momentanreserve-Abrufs muss die Leistungselektronik kurzzeitig überlastet werden können. Für die eingesetzten Leistungshalbleiter muss daher nachgewiesen werden, dass kurzzeitige Leistungsspitzen die Lebensdauer nicht negativ beeinflussen. Für die bereits gealterten 2nd-Life-Fahrzeugbatterien stellen diese Leistungssspitzen ebenfalls eine potentielle Belastung dar. Hierfür soll eine Restlebensdauerbetrachtung für Batterien erfolgen, ein DC-Schutzkonzept entwickelt und dieses in einem DC-Demonstrationsnetz bei direkter und indirekter Anbindung des Batteriesystems getestet werden. Nur durch die Betrachtung des Gesamtsystems ist eine wirtschaftliche Optimierung ohne Zuverlässigkeits- und Sicherheitsverluste möglich.

| Partner: | SMA Solar Technology AG |

| Temes Engineering GmbH | |

| Physikalisch-Technische Bundesanstalt | |

| Assoziierte Partner: | Volkswagen AG |

| Braunschweiger Netz GmbH | |

| Verantwortlich im elenia: | Lukas Ebbert |

| Johanna Grobler | |

| Fabian Witt | |

| Projektleiterin: | Prof. Dr.-Ing. Regine Mallwitz (IMAB) |

Das Projekt PICNIC wird die praxisnahe und technologieoffene Ausgestaltung sowie die Anforderungen einer effizienten Spannungsqualitätsregelung unter Berücksichtigung dezentraler Komponenten (Ladeinfrastruktur und Speichersystemen) und dezentraler intelligenter Messsysteme unter Berücksichtigung der sich hiermit ergebenden digitalen Ansteuerungsmöglichkeiten untersuchen. Hierzu werden für verschiedene Spannungsqualitätsmerkmale wie Flicker, Oberschwingungen, Unsymmetrie und schnelle Spannungsänderungen neue Regelungen sowie Verknüpfungen von Regelungen untersucht und Regelungskonzepte sowie Anwendungsfälle definiert.

Für die genannten Komponenten werden die Regelungen auf Prosumer-Haushalte zugeschnitten und unter Berücksichtigung statischer und dynamischer Grenzen bzw. Gradienten ein netzdienliches und entstörendes Komponentenverhalten erzeugt. Einen zentralen Fokuspunkt stellt die Verknüpfung der intelligenten Messsysteme mit dem Smart Meter Gateway zur Kommunikation der dezentralen Komponenten mit den Netzbetreibern dar.

Im Projekt werden eine Vielzahl an Regelungskonzepte in dezentralen (auf Komponentenebene), dezentral-koordinierten (auf Prosumer-Ebene) und zentralen (über Netzbetreiber) Einsatzmöglichkeiten untersucht und kommunizierende Ansteuerungsmöglichkeiten verglichen. Die Untersuchungen analysieren die besten Einsatzmöglichkeiten und vergleichen die Regelungen dergestalt, dass die Projektergebnisse in technologieoffenen praktischen Regelungen für die Komponenten über alle Untersuchungsebenen und die bestmöglichen Ansteuerungsmöglichkeiten (dezentral-koordiniert und zentral) münden. Durch eine praxisnahe Umsetzung werden bestehende praktische Restriktionen und Weiterentwicklungsbedarfe identifiziert.

| Partner: | RWTH Aachen IAEW |

| FGH e. V. | |

| VIVAVIS AG | |

| Assoziierte Partner: | Bayernwerk Netz GmbH |

| BS|NETZ | |

| SMA Solar Technology AG | |

| Phoenix Contact Electronics | |

| PION Technology AG | |

| Laufzeit: | 01.06.2024 – 31.05.2027 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Julien Essers |

| Robin Herman | |

| Gian-Luca Di Modica (bis 2025) | |

| Cornelius Biedermann (bis 2025) | |

| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Bernd Engel |

|

Das Projekt SysStab2030 beschäftigt sich mit der Frage, wie das europäische Verbundsystem auch in Zukunft mit bis zu 100% Erneuerbaren Energien stabil betrieben werden kann. Dabei begleitet es die 2023 von der Bundesregierung beschlossene Roadmap Systemstabilität.

Mit der Energiewende und dem damit verbundenen Wandel in der Erzeugungs- und Verbraucherstruktur sind Herausforderungen verbunden, die verschiedenen Aspekte der Systemstabilität betreffen. Historisch baut das Verbundnetz auf große Kraftwerke mit Synchrongeneratoren auf, deren Eigenschaften prägen das System. Mit der Energiewende werden diese allerdings mehr und mehr ersetzt durch Erneuerbare Energien, die auf allen Spannungsebenen zu finden und meist leistungselektronisch angeschlossen sind. Die stabilisierenden Eigenschaften müssen daher in Zukunft alternativ bereitgestellt werden.

Konkret sollen in SysStab2030 Systembedarfe ermittelt werden, die aufgrund des beschriebenen Wandels entstehen. Außerdem sollen die Potentiale verschiedener Anlagen erforscht werden, um diese Bedarfe zu decken.

Das elenia konzentriert sich dabei auf die Momentanreserve. Dabei handelt es sich um eine sofort zur Verfügung stehende Leistungsreserve, die klassisch von Synchrongeneratoren dank ihrer Massenträgheit bereitgestellt wurde. In Zukunft müssen hier auch sogenannte netzbildende Wechselrichter eingesetzt werden, deren Eigenschaften und Auswirkungen auf die Stabilität im Netz Gegenstand der Forschung sind.

Durch das große, steakholderübergreifende Konsortium wird außerdem der Austausch über viele involvierte Gruppen hinweg angeregt.

| Partner: | Amprion GmbH |

| TransnetBW GmbH | |

| 50Hertz Transmission GmbH | |

| Tennet TSO GmbH | |

| Fraunhofer IEE – Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik | |

| Universität Kassel - Fachgebiet Energiemanagement und Betrieb elektrischer Netze | |

| Universität Stuttgart – Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik (IFK) | |

| Universität Rostock - Institut für elektrische Energietechnik | |

| HTW Berlin – Fachbereich 1 Energie und Information | |

| FGH e.V. - Forschungsgemeinschaft für Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft | |

| FGH Zertifizierungsgesellschaft mbH | |

| DIgSILENT GmbH | |

| Assoziierte Partner: | Avacon Netz GmbH |

| Bayernwerk Netz GmbH | |

| E.DIS GmbH | |

| Enercon GmbH | |

| Netze BW GmbH | |

| RWE Generation SE | |

| SMA Solar Technology AG | |

| Westenergie AG | |

| Westnetz GmbH | |

| Laufzeit: | Juli 2024 - Dezember 2026 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Sofie Brammer |

| Projektleiter: | Dr. Moritz Mittelstaedt (Amprion) |

|

Das Forschungsprojekt TEN.efzn baut die interdisziplinäre und standortübergreifende Energieforschung in Niedersachsen massiv aus. Gegliedert in sechs Forschungsplattformen arbeiten 18 Forschungspartner mit etwa 180 Forschenden an innovativen Forschungsfeldern um die Transformation des Energiesystems voranzubringen.

Das elenia Institut der TU Braunschweig ist Teil der Plattform „Vertrauenswürdige Digitalisierung sicherheitskritischer Energiesysteme“. Hier untersucht das Institut Störungsszenarien und Schwachstellen, die durch die zunehmende Digitalisierung auftreten können. Weiterhin werden Schnittstellen zwischen Mensch und Technik aufgebaut, um die Einflussnahme auf den Betrieb für unterschiedliche Akteure mit Zielvorgaben und die Transparenz gewährleisten zu können. Der Fokus liegt auf dem Wohnsektor, für den innovative Energiemanagementalgorithmen entwickelt werden, die Fehler automatisiert erkennen und Rückfallstrategien einleiten.

Das fünfjährige Projekt wird durch zukunft.niedersachsen gefördert, ein gemeinsames Programm des Landes Niedersachsen und der Volkswagen-Stiftung. Mit einer Fördersumme von 58,2 Millionen Euro, der höchsten je bewilligten Summe für ein standortübergreifendes Forschungsprogramm in der Energieforschung, wird die strategische Weiterentwicklung der niedersächsischen Energieforschung bis 2030 unterstützt.

| Partner: | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg |

| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | |

| Fraunhofer - Institut für Windenergiesysteme (IWES) | |

| ForWind – Zentrum für Windenergieforschung | |

| Georg-August-Universität Göttingen | |

| Leibniz Universität Hannover | |

| Helmholtz-Zentrum Hereon | |

| HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | |

| Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln (ISFH) | |

| LIAG-Institut für Angewandte Geophysik | |

| OFFIS – Institut für Informatik | |

| Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | |

| Steinbeis-Innovationszentrum energieplus | |

| Technische Universität Braunschweig | |

| Technische Universität Clausthal | |

| Universität Vechta | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Michel Meinert |

| Marcel Lüdecke | |

| Projektleiter: | Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff |

| Gefördert durch: |  |

Im Projekt Verteilnetz2030+ werden innovative Lösungen für den sicheren und effizienten Betrieb von Stromnetzen erarbeitet, insbesondere unter den Bedingungen hoher Umrichterdurchdringungen im Nieder- und Mittelspannungsnetz. Der erste Schwerpunkt liegt auf der Anpassung des Netzschutzes und der Sicherstellung einer hohen Spannungsqualität. Angesichts der veränderten Netzcharakteristik durch hohe Umrichterdurchdringungen können traditionelle Schutzmechanismen beeinträchtigt werden. Daher zielt das Projekt darauf ab, Lösungen zu entwickeln, die die Systemstabilität und Zuverlässigkeit gewährleisten. Dazu gehören Untersuchungen des Netzverhaltens unter Bedingungen wie hoher Unsymmetrie oder ungewollter Teilnetzbildung, um geeignete Maßnahmen zur Abschaltung dieser Teilnetze zu entwickeln und umzusetzen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Projekts ist die Umrüstung und Parametrierung von Umrichtersystemen. Um die Netzstabilität auch unter extremen Bedingungen sicherzustellen, werden die Stabilität und die Parametrierung netzbildender Umrichter analysiert und an das Verteilnetz angepasst. Zu diesem Zweck werden Methoden und dynamische Lösungen, die bisher auf Übertragungsnetzebene eingesetzt wurden, auf die unteren Spannungsebenen übertragen. Dies stellt sicher, dass diese Lösungen für die anspruchsvolleren Anforderungen der Verteilnetze funktionieren können und die leistungsfähigen Systeme stabil bleiben.

Der dritte wesentliche Bereich betrifft die ungewollte Bildung von Teilnetzen und die Systemstabilität. Durch die autonomen Betriebseigenschaften netzbildender Umrichter besteht die Gefahr der Bildung unabhängiger Inselnetze, die für Netzbetreiber schwer zu überwachen sind. Das Projekt entwickelt zuverlässige Abschaltungslösungen, um diese Risiken zu minimieren. Gleichzeitig wird auch der potenzielle Vorteil der dezentralen Netzbildung bei großflächigen Netzausfällen untersucht, um die Resilienz und den sicheren Betrieb unter diesen Bedingungen zu fördern. Werden die verschiedenen Aspekte des Systems ganzheitlich betrachtet, kann eine wirtschaftliche Optimierung erzielt werden, ohne Sicherheit und Zuverlässigkeit des Netzes zu beeinträchtigen.

| Partner: | Fraunhofer IEE |

| SMA Solar Technology AG | |

| Assoziierte Partner: | Forum Netztechnik/ Netzbetrieb im VDE (VDE FNN) |

| Westenergie AG | |

| Bayernwerk Netz GmbH | |

| Stromnetz Hamburg GmbH | |

| Braunschweiger Netz GmbH | |

| SWW Wunsiedel GmbH | |

| Amprion GmbH | |

| Siemens AG | |

| Smart Infrastructure | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Max Gand |

| Nelly Schulz | |

| Björn Oliver Winter | |

| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Bernd Engel |

Digitalisierung ist ein globaler Megatrend, der branchenübergreifend und -vernetzend neue Funktionen und Prozesse ermöglicht. Im sicherheitskritischen Energiesystem entstehen durch die Digitalisierung neue Wechselwirkungen und sensible Abhängigkeiten, die einerseits einen effizienteren und nachhaltigeren Betrieb versprechen, jedoch hinsichtlich ihrer technischen Herausforderungen und ihrer Stabilität systemisch und großskalig weitgehend unerforscht sind. Zur Erforschung dieser Thematik wurde daher durch das Zentrum für digitale Innovationen Niedersachsen (ZDIN) das Zukunftslabor „Digitalisierung Energie“ (ZLE) eingerichtet.

Das Ziel des ZLE ist die Untersuchung von Wechselwirkungen in hochintegrierten Quartiers-IKT- und -Energiesystemen sowie die Entwicklung einer Plattform zur Vernetzung von Forschern und Anwendern zur Unterstützung des Transfers dieser und perspektivisch weiterer Forschungsergebnisse. Hieraus ergeben sich für den Bearbeitungsbereich digitalisierter Energiesysteme folgende zwei Projektsäulen:

| Partner: | OFFIS e.V. |

| Institut für Vernetzte Energiesysteme, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | |

| Institut für Wirtschaftsinformatik, Leibniz Universität Hannover (LUH) | |

| Abteilung Elektrotechnik und Informatik, Hochschule Emden/Leer (HS EL) | |

| Abteilung Digitalisierte Energiesysteme, Universität Oldenburg (UOL) | |

| Institut für energieoptimierte Systeme, Ostfalia Hochschule (HS OF) | |

| Assoziierte Partner: | EWE Netz |

| Enercity Hannover | |

| Avacon | |

| Buderus | |

| Solvis | |

| Schulz Systemtechnik | |

| BTC | |

| KEHAG | |

| VEA – Bundesverband der Energieabnehmer | |

| Nibelungen Wohnbau | |

| Laufzeit: | 01.10.2019 – 30.09.2024 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Henrik Wagner |

| Projektleiter: | Prof. Engel |

Gefördert im Niedersächsischen Vorab durch:

Betreut durch:

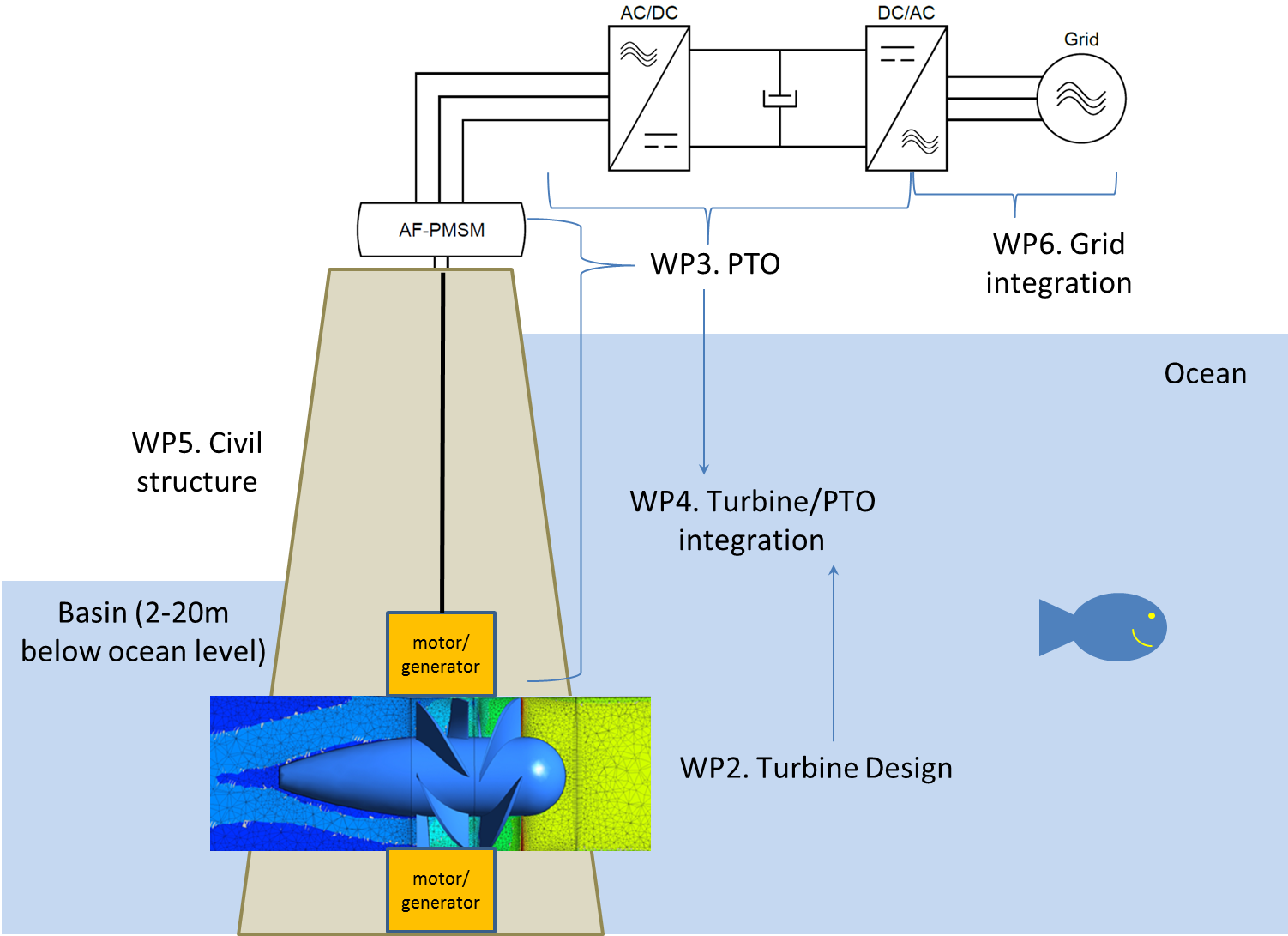

Der Energieverbrauch von Industrie und Privathaushalten fällt oft nicht zeitlich mit der Energieerzeugung durch Wind, Sonne oder Wasser zusammen. In Ländern mit großen topographischen Höhenunterschieden helfen technisch etablierte Pumpspeicherkraftwerke, einen Teil der Energie nach Bedarf zwischenzuspeichern. Das Projekt ALPHEUS, an dem auch die Technische Universität Braunschweig mit dem Leichtweiß-Institut für Wasserbau - Abteilung Hydromechanik, Küsteningenieurwesen und Seebau und dem Institut für Hochspannungstechnik und Elektrische Energieanlagen (elenia) beteiligt ist, arbeitet nun an Lösungen, damit auch Gebiete im Flachland von dieser eigentlich bekannten Technologie profitieren können.

Derzeitige Stromnetze sind aufgrund des langsamen Netzausbaus noch nicht in der Lage, die Schwankungen erneuerbarer Energiequellen wie der Windenergie abzufangen, ohne auf fossile Kraftwerke mit Ausstoß von klimaschädlichem CO2 zurückzugreifen oder deren Einspeisung immer wieder zeitweise zu drosseln. In Bergregionen wie den deutschen Mittelgebirgen und den Alpen entlasten Pumpspeicherkraftwerke (PSK) die Netze. Dabei wird Wasser bei überschüssiger Stromerzeugung in Speicherbecken auf höhere Topographie gepumpt. Bei steigendem Stromverbrauch fließt das Wasser durch Turbinen wieder zu Tal. Dieses Verfahren ist die derzeit am besten ausgereifte und kostengünstigste Art der Energiespeicherung.

Was aber machen Länder wie die Niederlande und Belgien? Sie verfügen nicht über die für PSK erforderliche natürliche Topografie mit großen Höhenunterschieden in der Landschaft. Das Energie-Backup besteht somit fast ausschließlich aus fossilen Brennstoffen und Wärmekraftwerken. Trotz großer Fortschritte in der Batterieforschung hinsichtlich Effizienz und Anfangskosten gelten Lithiumionenbatterien nicht als wirtschaftliche Speicheralternative. Ihre Lebensdauer steht verglichen mit der für die Herstellung benötigten Energie in einem deutlich schlechteren Verhältnis als bei PSK.

Im Rahmen des Projektes ALPHEUS werden konzeptionelle Entwürfe für neue und nachgerüstete PSK-Becken mit niedriger Förderhöhe entworfen. Eine umfassende Beurteilung der mechanischen, elektrischen und strukturellen Komponenten ermöglicht es, die Kosten dieser Systeme zu bestimmen und die Risiken zu bewerten. Tools zur Informations- und Entscheidungsunterstützung werden entwickelt, um das Wissen in die Gesellschaft zu tragen.

Neben der Entwicklung der passenden Turbinen-Technologie, die sowohl im Pump- als auch im Turbinenbetrieb bei niedrigen Förderhöhen effizient arbeiten kann und der Erkundung des Standortpotentials für neue und nachzurüstende Pumpensysteme und Becken, untersucht das elenia vor allem die Auswirkungen auf die Stabilität des Stromnetzes.

Projektkonzept von 'ALPHEUS'

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom elenia an der TU Braunschweig modellieren hierfür spezielle Umrichtereinheiten zur Einspeisung der erzeugten Leistung in das Verbundnetz. Anschließend messen sie dessen Auswirkungen auf das Netz und evaluieren, inwiefern solche Stromrichter neben der bloßen Einspeisung auf vielfältige Weise zur Stabilisierung des Verbundnetzes beitragen können. Dies ermöglicht eine Bewertung, wie größere Stromnetze auf die dezentrale Energiespeicherung reagieren.

| Partner: | Universität Stuttgart, DE |

| ADVANCED DESIGN TECHNOLOGY LIMITED, UK | |

| TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT, NL | |

| UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, IT | |

| UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, FR | |

| CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB, SE | |

| NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, NO | |

| UPPSALA UNIVERSITET, SE | |

| BLUE TURBINES BV, NL | |

| UNIVERSITEIT GENT, BE | |

| STICHTING IHE DELFT INSTITUTE FOR WATER EDUCATION, NL | |

| Laufzeit: | 01.04.2020 – 31.03.2024 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Frederik Tiedth |

| Projektleiter: | Dr. Jeremy Bricker |

Im Rahmen des Forschungsprojekts BASIS (Building Automation with a Scalable and Intelligent System) wird ein System zu gewerkeübergreifenden Gebäudeautomation entwickelt. Dieses vom BMWi geförderte Projekt (über AIF VP) bildet mit 8 Projektpartnern ein leistungsstarkes Konsortium zur Entwicklung einer neuen Gebäudetechnik. Synergien zwischen Energiemanagement, technischer Gebäudeausrüstung (TGA), Ambient Assisted Living und Smart Home Funktionalitäten werden dabei betrachtet. Die technische Umsetzung erfolgt auf einem an der TU Braunschwieg entwickelten SmallCAN Bus System, welches sich unter anderem durch seinen Detailgrad und einen sehr geringen Energiebedarf der Steuerelektronik von bisher am Markt verfügbaren Systemen abgrenzt. Das elenia beschäftigt sich im Kontext dieses Forschungsprojekts mit Energiemanagement. Eine feingranulare Vernetzung mit Erzeugern, Speichern und Verbrauchern auf Haushaltsebene und der Datenaustausch mit den anderen Gewerken und externen Informationsquellen bilden die Datengrundlage. Es wird ein skalierbares System entwickelt, welches sowohl in Einfamilienhäusern einsetzbar ist, als auch Anwendungsfall spezifisch erweitert werden kann. Gemeinsam mit der Nibelungen Wohnbau werden im Laufe des Projektes Demonstratorwohnungen ausgerüstet, um das System in der Praxis zu erproben.

| Partner: | Digitale Signalverarbeitungssysteme & Informationstechnik GmbH, Bremen | ||

| DOMOLOGIC Home Automation GmbH, Braunschweig | |||

| Peter L. Reichertz Instituts für Medizinische Informatik, MHH | |||

| Dröge Baade Drescher GmbH & Co. KG, Salzgitter | |||

| Hermes Systeme GmbH, Wildeshausen | |||

| Assoziierte Partner: | Nibelungen Wohnbau, Braunschweig | ||

| Verantwortliche(r) im elenia: | Stephan Diekmann | ||

| Projektleiter: | Prof. Engel |

Das Ziel des Projekts „Sicherheitstechnische Auslegung von Pouchzellen mit zukünftigen High-Performance-Materialien – Standardisierung von Format und Prüfverfahren (BaSS - BatterieSicherheitsStandardisierung)“ ist es, eine Standardisierung der Pouchzellformate durch Harmonisierung der Anforderungen aus dem deutschen und chinesischen Markt zu erarbeiten und in Korrelation mit den zugehörigen Sicherheitstests zu bringen. Die Zusammenführung und Detaillierung von Standards im Hinblick auf die Zellgeometrie und die dazugehörigen Sicherheitstests führt zu folgenden wesentlichen Erkenntnissen: Zukünftige Materialentwicklungen (Aktiv- und Inaktivmaterial) sowie Änderungen von Produktions-prozessen und -parametern lassen sich in wesentlich höherem Maße vergleichen. Dies kann letztlich zur Reduktion von Entwicklungsaufwänden und somit zur Steigerung der Effizienz in der Produktentwicklung neuer Materialsysteme national und international genutzt werden. Ferner können länderübergreifend standardisierte Formate eine Steigerung der Sicherheit von Pouchzellen bei gleichzeitiger Vermeidung von Überdimensionierung ermöglichen. So kann die Verbreitung gesteigert und damit größere Absatzzahlen erzielt, Skaleneffekte genutzt und damit eine Serienentwicklung erst wirtschaftlich ermöglicht werden.

| Partner: | IK – Institut für Konstruktionstechnik |

| iPAT – Institut für Partikeltechnik | |

| IWF – Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik | |

| ifs - Institut für Füge- und Schweißtechnik | |

| Assoziierte Partner: | CEAEC - Clean Energy Automotive Engineering Center (Tongji University - China) |

| NEPSI - National Supervision and Inspection Center for Explosion Protection and Safety of Instrumentation (China) | |

| Physikalisch-Technische Bundesanstalt – PTB | |

| Deutsche Kommission Elektrotechnik - DKE | |

| SGS Germany GmbH | |

| Stöbich technology GmbH | |

| Laufzeit: | 01.04.18 – 31.03.2021 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | N.N. |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

Im Rahmen des Projektes DaLion (DataMining in der Produktion von Lithium-Ionen Batteriezellen) werden seit Dezember 2015 die Wirkzusammenhänge und Wechselwirkungen innerhalb der Produktion von Lithium-Ionen Batteriezellen erforscht. Dazu werden alle relevanten Produkt- und Prozesseigenschaften sowie Stoff- und Energieströme im Produktionssystem systematisch erfasst und mittels Methoden des Data-Mining zu einem Expertensystem verknüpft. So entsteht eine Datenbasis, die im Hinblick auf die Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung die Grundlage für eine Analyse, Bewertung und Entscheidungsunterstützung bei der Wahl der Eingangsparameter und Produktionsprozesse sowie deren Modellierung und Simulation darstellt. Der Fokus des elenia liegt bei diesem Projekt auf dem Prozessschritt der Formierung sowie der anschließenden Charakterisierung der Zellen hinsichtlich ihrer Leistungseigenschaften. Mittels einer standardisierten Formierungsprozedur werden die Zellen formiert und anhand eines definierten Katalogs von Qualitätskriterien bewertet. Das Ziel ist mittels der ganzheitlichen Datenerfassung, der Qualitätskriterien und der Data-Mining-Methoden schnelle Rückschlüsse auf Produktionseinflüsse zu erlangen.

| Partner: | iPAT - Institut für Partikeltechnik (TU BS) |

| IWF - Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (TUBS) | |

| ifs - Institut für Füge- und Schweißtechnik (TUBS) | |

| InES - Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik (TUBS) | |

| IÖNC - Institut für Ökologische und Nachhaltige Chemie (TUBS) | |

| Lion Engineering GmbH | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Louisa Hoffmann |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

Das Projekt „DaLion - 4.0“ zielt durch einen übergreifenden Ansatz auf die Abbildung der Batteriezellproduktion in cyber-physischen Systemen, die den wesentlichen inhaltlichen Kernpunkt von Industrie 4.0 darstellen. Das Projekt baut auf wesentliche Erkenntnisse aus dem Projekt „DaLion“ auf, in der das Forschungskonsortium der BatteryLab Factory (BLB) der Technischen Universität Braunschweig bereits wesentliche Arbeiten in Richtung größerer Transparenz bzgl. Einflussfaktoren in der Batteriezellproduktion durchgeführt hat. Thematisch werden im Projekt unterschiedliche, übergreifende Handlungsfelder erforscht. Es werden regelungsfähige Modelle entwickelt und im Sinne cyber-physischer Systeme geschaffen, die zur Planung und zielgerichteten Regelung der Batteriezellproduktion geeignet sind. Um die industrielle Anwendbarkeit der Ergebnisse zu steigern, werden geeignete Qualitätsmanagementstrategien, u.a. im Kontext von verbessertem Tracking & Tracing und der Festlegung von Quality Gates entwickelt. Prozessseitig werden komplementär zu den Vorarbeiten aus „DaLion“ Schwerpunkte auf die Elektrodenherstellung (Mischen, Beschichtung und Trocknung), die Elektrolytbefüllung sowie die Formierung gelegt. Ergänzend dazu werden auch neue Prozessansätze wie z.B. Laminieren/Stapeln und Suspensionsherstellung über Extrusion in die Betrachtung mit einbezogen. In diese und andere Prozesse wird die Integration neuartiger Messtechnik erforscht (z.B. Inline-Röntgen und andere bildgebende Verfahren, Suspensionscharakterisierung, Kontrolle von Lagerbedingungen und Eingangsqualität von Materialien), die weiterentwickelt bzw. qualifiziert und in das Data Warehouse integriert werden. Schließlich werden auf Basis der erweiterten Datenaufnahme und der zu erstellenden Modelle werde konkrete Prozessverbesserungen abgeleitet und prototypisch umgesetzt bzw. deren Wirksamkeit nachgewiesen. Zudem werden auf Basis der Modelle verbesserte Strategien zur Prozessführung entwickelt.

| Partner: | Coperion GmbH |

| ISRA Vision AG | |

| FMP TECHNOLOGY GmbH | |

| MANZ AG | |

| GPS GmbH | |

| IWF - Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (TUBS) | |

| iPAT - Institut für Partikeltechnik (TU BS) | |

| ifs - Institut für Füge- und Schweißtechnik (TUBS) | |

| InES - Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik (TUBS) | |

| IÖNC - Institut für Ökologische und Nachhaltige Chemie (TUBS) | |

| Assoziierte Partner: | Ametek |

| BaSyTec | |

| C3 | |

| Custom Cells | |

| Freudenberg | |

| Fraunhofer ZESS | |

| Keysight | |

| Lödige | |

| Siemens | |

| WKM | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Louisa Hoffmann |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

Mit dem e-home Energieprojekt wird die Energieversorgung der Zukunft unter realen Bedingungen erforscht. Dazu wurden 32 Haushalte mit Photovoltaikanlagen, moderner Klimatechnik, Elektroautos, intelligenten Zählern und Batteriespeichern ausgestattet. Mit dem regelbaren Ortsnetztrafo (rONT) kommt zusätzliche eine innovative Netztechnologie zum Einsatz. Das Zusammenspiel all diese Komponenten im Niederspannungsnetz wird in diesem Projekt untersucht. Das elenia untersucht hierbei in erster Linie die Technolgie „Batteriespeicher“. Neben wirtschaftlichen Betrachtungen werden auch Untersuchungen zu Verlusten im Labor sowie Auswirkungen auf das Netz untersucht.

| Partner: | Avacon AG | ||

| EFZN (Energieforschungszentrum Niedersachsen) | |||

| Assoziierte Partner: | Maschinenfabrik Reinhausen | ||

| Verantwortliche(r) im elenia: | Hauke Loges | ||

| Projektleiter: | Prof. Engel |

Am 01.08.2015 startete das Projekt „elenia energy labs“, mit dem Ziel die Laborkapazitäten des Instituts für Hochspannungstechnik und Elektrische Energieanlagen (elenia) der TU Braunschweig zu erweitern. Das Vorhaben wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit einer Summe von knapp einer Million Euro gefördert und tatkräftig durch den Projektträger Jülich unterstützt. Als Ergebnis des Projekts steht dem elenia eine neue Laborumgebung zur Verfügung: die Laborbereiche Netzdynamik und Energiemanagement. Obwohl eine räumliche Trennung und eine Aufteilung der bestehenden Laborausstattung vorliegen, besteht durch leistungs- und datentechnische Kopplungen die Möglichkeit von laborübergreifenden Untersuchungen wie z.B. die Auswirkungen eines Smart Building auf die Netzstabilität. Netzdynamik Mit dem Netzdynamiklabor werden schnelle, dynamische Vorgänge im Netz betrachtet, um z.B. Rückschlüsse auf das System- und Geräteverhalten bei Netzfehlern und die Systemstabilität zu ziehen. Weitere Forschungspunkte sind die Untersuchung von Regelkonzepten zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen durch PV-Umrichter und das Zusammenwirken von verschiedenen dezentralen Erzeugungseinheiten. Das Netzdynamiklabor enthält u.a. einen Netzsimulator, einen Einzelstrangregler, einen RLC-Schwingkreis, eine Leitungsnachbildung, Vollumrichter, PV-Wechselrichter und programmierbare Lasten. Energiemanagementlabor Das Energiemanagementlabor dient der Untersuchung von Energiemanagement-konzepten. Das Prosumer-Verhalten im Kontext der Elektromobilität, das Last-management, sowie das Speicher-management stehen im Zentrum der Forschung. Weiterhin werden verschiedene Mess- und Zählkonzepte im Kontext des Energiemanagements betrachtet. Das Energiemanagementlabor ist mit Batteriespeichern, PV-Simulatoren, Lade-säulen und elektronischen Lasten ausgerüstet. Weiterhin sind eine Klimakammer, eine Wärmepumpe sowie mehrere Wärme- und Kältespeicher vorzufinden.

| Verantwortliche(r) im elenia: | Frank Soyck |

| Stefanie Celan | |

| Florian Rauscher | |

| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Bernd Engel |

Ziel des Folgeprojekts EnEff Campus 2020 ist es, den in EnEff Campus: blueMAP TU BRAUNSCHWEIG

entwickelten konzeptionellen Umsetzungsplan zu realisieren. Das integrale Konzept besteht aus fünf

Strategien zur energetischen Optimierung des Campus. Diese werden im auf drei Jahre angelegten

Folgeprojekt für einen Großteil der rund 200 Gebäude des Campus umgesetzt. Parallel wird ein

umfassendes Monitoring und Evaluierungskonzept aufgebaut. Den Forschungsfokus bilden dabei die

Demonstration von Maßnahmen in der Umsetzung sowie die Entwicklung einer integrierten

Technologieerforschungsplattform.

Das elenia ist im Rahmen des Projektes verantwortlich für die Strategieausrichtung

Energieversorgung. In den drei Teilstrategien Energieerzeugung und -speicherung,

Energieverteilung und Netzstabilität sowie Integration der Elektromobilität in das Versorgungsnetz

werden innovative Konzepte entwickelt und umgesetzt.

| Partner: | Institut für Gebäude und Solartechnik (IGS) |

| Institut für Psychologie | |

| Institut für Städtebau und Entwurfsmethodik (iSE) | |

| Institut für Nachrichtentechnik (IfN) | |

| Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund (IBR) | |

| Gebäudemanagement der TU Braunschweig | |

| Steinbeis Innovationszentrum energie+ (SIZ e+) | |

| BS|Energy | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Stefanie Koch |

| Lorenz Soleymani | |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

| Prof. Engel |

Im Rahmen des Forschungsprojekts Energieeffizienter Campus wurde zunächst für den Campus der Technischen Universität Braunschweig ein Integraler Energetischer Masterplan entwickelt. Dabei wurden auf Basis einer Bestandsaufnahme Methoden und Werkzeuge zur mittelfristigen Reduzierung des Primärenergieverbrauchs um 40 % und zur langfristigen Versorgung des Campus mit ausschließlich regenerativen Energien erarbeitet. In die konzeptionelle Planung ist der lokale Energieversorger mit eingebunden. Die interdisziplinären Methoden und Werkzeuge werden im Zuge des Projekts und der Umsetzung des Masterplans (Folgeprojekte Umsetzung & Monitoring) in der Lehre eingesetzt und an andere Hochschulen weitergegeben.

| Partner: | Institut für Gebäude und Solartechnik (IGS) |

| Institut für Städtebau und Entwurfsmethodik (iSE) | |

| Institut für Pflanzenbiologie (IfP) | |

| Gebäudemanagement | |

| Institut für Nachrichtentechnik (IfN) | |

| Assoziierte Partner: | ITD (HBK) |

| BS|Energy | |

| HIS-Hochschulentwicklung | |

| Synavision | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Benjamin Munzel |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

Ziel des Projektes Energy Toolkit ist die Entwicklung einer Methodik zur integrierten Simulation, Betriebsführung und Überwachung von Gebäuden und lokalen Infrastrukturnetzen (Strom, Wärme, Gas). Der Lösungsansatz setzt dabei auf die Zusammenführung vorhandener Methoden und Werkzeuge aus verschiedenen Disziplinen:

Das Anwendungskonzept des Projektes ist in besonderem Maße an den konkreten Anforderungen von Netzbetreibern, Städten und Kommunen sowie Herstellern von „SmartGrid-Komponenten“ orientiert.

| Partner: | IGS - Institut für Gebäude- und Solartechnik |

| iVA – Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik | |

| Assoziierte Partner: | Avacon AG |

| Braunschweiger Netz GmbH | |

| Stadtwerke München | |

| IBA Hamburg | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Marcus Bunk |

| Stefanie Koch | |

| Projektleiter: | Prof. Engel |

Das Forschungsprojekt Energy-4-Agri „Gesamtkonzept und Modellierung von Agrarsystemen mit regenerativer Energieversorgung“ beschäftigt sich mit der Untersuchung und Modellierung von Gesamtkonzepten für Agrarsysteme mit regenerativer Energieversorgung zur Dekarbonisierung der Landwirtschaft im Kontext der Energiewende.

Ausgehend von einer detaillierten Analyse des Energiebedarfs in der Feldbewirtschaftung werden die Voraussetzungen für die Elektrifizierung landwirtschaftlicher Produktionssysteme untersucht. Unter Anwendung von Methoden wie Design Thinking und Szenariotechnik sollen mögliche Entwicklungen und denkbare Zukünfte erarbeitet werden. Alternative Struktur- und Technikkonzepte sowie deren Wirkungen werden in einem zusammengeführten Modellierungsansatz berücksichtigt. Die umfangreichen Veränderungen im Energiebereich der Landwirtschaft, hervorgerufen durch die neuen Energieversorgungskonzepte, werden hinsichtlich der technisch-ökonomischen Umsetzbarkeit und insbesondere hinsichtlich der gesellschaftlichen Akzeptanz und ökologischen Auswirkung bewertet. Aus den gewonnenen Zukunftsoptionen werden abschließend Handlungsempfehlungen für den Netzausbau, die Energieversorgung von Landwirtschaftsbetrieben und die Technologieentwicklung im Landwirtschaftssektor abgleitet.

Das elenia beschäftigt sich mit der messtechnischen Erfassung des zeitlichen Leistungs- und Energiebedarfs in der Innen- und Außenwirtschaft der Landwirtschaft, der Potentialanalyse regenerativer Energieerzeugung, -speicherung und -transport in der Landwirtschaft, der Erstellung von energietechnischen Simulationsmodellen sowie der Modellierung und Bewertung verschiedener Energieversorgungsszenarien.

| Partner: | Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge (TU Braunschweig) |

| Institut für Psychologie (TU Braunschweig) | |

| Institut für Geoökologie (TU Braunschweig) | |

| Institut für Designforschung (HBK Braunschweig) | |

| Assoziierte Partner: | Landwirtschaftskammer Niedersachsen |

| Laufzeit: | 01.12.2019 – 30.11.2022 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Felix Klabunde |

| Projektleiter: | Prof. Frerichs (IMN) |

Das Projekt FastChargeLongLife thematisiert die „Modellbasierte Bewertung der Betriebsgrenzen verschiedener Zellsysteme zur Auslegung von adaptiven Schnellladestrategien entlang der gesamten Nutzungsphase“. Zur modellbasierten Bewertung der Schnelladefähigkeit werden im Projekt verschiedene elektro-thermische und physikochemische Simulationsmodelle entwickelt. Diese erlauben die Vorhersage der sicheren Betriebsgrenzen bzw. Prädiktion von sicherheitskritischen internen Alterungseffekten. Ein gekoppelter Modellansatz erlaubt die Bewertung der maximalen Betriebsgrenzen von verschiedenen Zellmaterialsystemen zur Ableitung optimierter Schnellladestrategien. Dabei werden diese entlang der gesamten Nutzungsphase adaptiv angepasst, sodass es zu keinen kritischen Alterungseffekten wie dem Lithium-Plating kommt, welche die Lebensdauer verschlechtern und die Sicherheit beeinträchtigen. Zu periodischen Alterungszuständen werden Batteriezellen geöffnet und hinsichtlich Materialdegradationen untersucht. Die Ergebnisse werden genutzt, um die Modelle zu optimieren und die Methodik der alterungsabhängigen Anpassung zu verifizieren. Der gekoppelte Modellansatz erlaubt dabei eine schnelle Bewertung verschiedener Zellmaterialsysteme hinsichtlich der Schnellladefähigkeit entlang der gesamten Nutzungsdauer. Dadurch können Anforderungsprofile frühzeitig bewertet werden und Innovationszyklen beschleunigt werden. Zudem können die optimierten Schnellladestrategien dazu beitragen die Ladezeit sowie Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern.

| Partner: | InES – Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik |

| iPAT – Institut für Partikeltechnik | |

| Laufzeit: | 01.10.2020 – 30.09.2023 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Oliver Landrath |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

Das Projekt Fleets Go Green dient zur Erforschung der Einsatzfähigkeit von Elektro- und Plug-In-Hybrid-Fahrzeugen im Flottenbetrieb. Durch eine ganzheitliche Analyse, das heißt vom Netzverhalten bis hin zur Alltagstauglichkeit von elektrisch betriebenen Fahrzeugflotten, soll dieses Themengebiet umfassend untersucht werden. Das Institut für Hochspannungstechnik und Elektrische Energieanlagen – elenia beteiligt sich am Modul 3 Netzverhalten, in dem eine Analyse der Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Fahrzeugflotten mit dem Stromnetz thematisiert wird. Im Rahmen des Projektes wird ein Energiemanagementsystem entwickelt, welches eine prognosebasierte Ladesteuerung unter Berücksichtigung von lokalen Erzeugungskapazitäten und Ladezustandsinformationen ermöglicht.

| Partner: | BS|Energy |

| imc Meßsysteme | |

| I+ME ACTIA GmbH | |

| iPoint-systems GmbH | |

| Lautlos durch Deutschland GmbH | |

| TLK-Thermo GmbH | |

| Volkswagen AG | |

| Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik | |

| Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Jan Mummel |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

Das Forschungsprojekt flexess beschäftigt sich mit der Untersuchung des netz- und marktdienlichen Einsatzes zukünftiger Flexibilitätspotentiale. Unter der Koordination der TU Braunschweig sollen dabei in Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern neue Strategien und Lösungen zur Ausschöpfung der Flexibilitätspotentiale in den vier Sektoren Haushalte, Gewerbe, Industrien und Elektromobilität im Rahmen einer Strom-, Wärme- und Mobilitätswende entwickelt werden. Die Flexibilitätspotentiale der einzelnen Fallstudien werden hierfür detailliert modelliert und über eine Co-Simulation gekoppelt, um unter anderem Wechselwirkungen zwischen Flexibilitäten identifizieren sowie Geschäftsmodelle und Produkt-Service-Systemen für die Flexibilitätsverwertung entwickeln zu können. Durch die Betrachtung der verschiedenen repräsentativen Fallstudien wird in flexess im Gegensatz zu vielen bisherigen Projekten auf dem Themengebiet der Energieflexibilisierung das Gesamtsystem aus einem übergeordneten Blickwinkel betrachtet und hierdurch Energiesektoren übergreifende Symbiosen berücksichtigt.

Zur Erprobung der Flexibilitätsstrategien ist eine Demonstration in den Laboren der Hochschulinstitute sowie Feldtests bei Praxispartnern geplant. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen können genutzt werden, um notwendige regulatorische Rahmenbedingungen abzuleiten und innovative Geschäftsmodelle für Anbieter zu entwickeln, um zukünftig mehr Flexibilität für das Stromnetz zu ermöglichen.

Weitere Informationen sind auf der Projekt Seite hinterlegt:

| Partner: | Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (TU Braunschweig) |

| SMA Solar Technology AG | |

| Carano Software Solution GmbH | |

| TLK-Thermo GmbH | |

| REWE Markt GmbH Zweigniederlassung Nord | |

| Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | |

| BS|ENERGY, Braunschweig Versorgungs-AG & Co.KG | |

| Assoziierte Partner: | Braunschweiger Netz GmbH |

| TransnetBW GmbH | |

| GEWI AG | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Christian Reinhold |

| Mattias Hadlak | |

| Jonathan Ries | |

| Projektleiter: | Prof. Engel |

Ziel des Forschungsvorhabens zur Ermittlung von Prozess-Qualitäts-Beziehungen für die Zellformierung und des End-of-Line Tests zur funktionsintegrierten Gesamtprozessoptimierung (FormEL) ist die Optimierung und Zusammenführung der finalen Produktionsschritte von Lithium-Ionen-Batteriezellen. Herkömmliche Formierungen und End-of-Line-Tests (EOL-Tests) dauern mehrere Stunden bis zu mehrere Tage. In FormEL werden state-of-the-art Prozeduren der Formierung und des EOL-Tests hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualität verbessert. Durch das Projekt sollen die Wechselwirkungen zwischen der Formierprozedur und dem End-of-Line Test in Bezug zur resultierenden und diagnostizierten Zellqualität ermittelt werden. Diese Prozess-Qualitäts-Beziehungen werden zur Entwicklung detaillierter Modelle und Optimierung der beiden Prozessschritte, mit dem Ziel einer funktionsintegrierten Zusammenführung, genutzt. Die experimentellen Tests und detaillierten Simulationsmodelle ermöglichen systematische Untersuchungen und Sensitivitätsanalysen zur Identifikation der entscheidenden Prozessparameter während der Formierung und des EOL-Tests. Anschließend können diese gezielt optimiert und hinsichtlich einer Funktionsintegration ausgelegt werden. Durch die optimierte Formierung inklusive EOL-Test kann die Zellqualität gesteigert und sowohl die Prozesszeit als auch –kosten verringert werden. Das MEET und elenia sind für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien mit unterschiedlichen Formaten zuständig. Die Zellen werden vom elenia und PEM experimentell hinsichtlich einer optimierten Formierung und Funktionsintegration untersucht. Die experimentelle Optimierung des EOL-Tests wird durch das EES und MEET durchgeführt. Die Optimierungen und Funktionsintegration der Einzelprozesse werden dabei durch detaillierte Modelle und Simulationen vom InES (Formierung) und EES (EOL-Test) unterstützt. Durch diese Vorgehensweise werden die Prozess-Qualitäts-Beziehungen sowohl experimentell als auch modellgestützt ermittelt und analysiert. Das PEM entwickelt einen Warenträger, der die Anforderungen aller Projektpartner für die funktionsintegrierte Formierung inkl. EOL-Test berücksichtigt und an dem die Validierung durchgeführt wird.

| Partner: | Uni Bayreuth - Methoden des Batteriemanagements (MBM) |

| WWU Münster - MEET Batterieforschungszentrum (MEET) | |

| RWTH Aachen - Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) | |

| TU München - Lehrstuhl für Elektrische Energiespeicher (EES) | |

| Verantwortlicher im elenia: | Robin Drees |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

Das durch das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur geförderte Graduiertenkolleg „GEENI“ widmet sich fachübergreifend der Frage, wie Mobilität ohne fossile Brennstoffe gewährleistet werden kann. Im Speziellen wird die Herausforderung angegangen, durch neue oder weiter entwickelte präparative, analytische und numerische Methoden auf unterschiedlichen Größenskalen das Verständnis über die Vorgänge in Lithium-Ionen-Batterien deutlich zu verbessern und darauf aufbauend dieses Batteriesystem auf unterschiedlichen Ebenen weiter zu entwickeln.

Anhand gemessener Impedanzspektren von Li-Ion-Batteriezellen wird ein physikalisches Modell entwickelt. Zur Nachbildung unterschiedlicher Einflüsse auf die Zellparameter werden die Abhängigkeiten des Ladezustandes (SOC) und der Temperatur ermittelt. Darauf aufbauend kann das Alterungsverhalten der Zellen in Abhängigkeit der Entladetiefe, bei einer Zyklisierung mit unterschiedlichen Lade- und Entladestromstärken, messtechnisch untersucht werden. Bei diesem Modell steht die Bestimmung des Ladezustandes, in Abhängigkeit zur Temperatur, im Fokus dieser Arbeit, da Sie die entscheidende Größe bei der Ermittlung der Parametergrößen des physikalischen Modells ist.

| Partner: | TU Braunschweig (elenia, IPAT, IWF, ifs, InES, IÖNC) |

| TU Clausthal (IEE, MVT, IEPT, ICVT) | |

| LUH Hannover (ACI, PCI, TFD) | |

| WWU Münster (MEET) | |

| Uni Göttingen (IMP) | |

| HAWK Göttingen | |

| Uni Oldenburg (IfC) | |

| Fraunhofer (IFAM) | |

| Assoziierte Partner: | PTB |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Uwe Westerhoff |

In dem Projekt green2store werden dezentrale Speichereinheiten über eine Cloud zusammengefasst. Das Cloud-Prinzip wird in der Informationstechnologie schon länger eingesetzt. Im Forschungsprojekt dienen die installierten Speicher (8 Hausspeicher mit je 5 bis 9 kWh, ein Ortsnetzspeicher mit 270 kWh, ein Arealspeicher mit 135 kWh und ein Campusspeicher mit 100 kWh) jeweils ihrem primären Einsatzzweck. Zu Zeiten, in denen die Speicher nicht gebraucht werden, vermarktet der Eigentümer die Kapazität über die Cloud an weitere Nachfrager. Das elenia untersucht in dem Projekt die Verdienstmöglichkeiten von Nachfragern über die Cloud und den Einfluss der Cloud-Speicher auf das Energieversorgungssystem.

| Partner: | EWE |

| EWE Netz | |

| Alcatel-Lucent | |

| Süwag Energie | |

| BTC | |

| ABB | |

| OFFIS | |

| NEXT ENERGY | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Daniel Unger |

| Projektleiter: | Prof. Engel |

Das Projekt „HVBatCycle“ hat das übergeordnete Ziel, innovative, nachhaltige und energie-effiziente Prozesse entlang der Wertschöpfungskette von Hochvoltbatterien aus Elektrofahrzeugen zu entwickeln, um in naher Zukunft die geschlossene Kreislaufführung von Batteriematerialien zu ermöglichen. Insbesondere werden die Prozesse zur sortenreinen Demontage, zum ökologisch effizienten Recycling von Altbatterien und zur Herstellung neuer Batteriematerialien aus den zurückgewonnenen Sekundärrohstoffen entwickelt. Darüber hinaus wird im Rahmen des Projekts ihre Skalierbarkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen. Durch ein interdisziplinär aufgestelltes und hochqualifiziertes Konsortium sollen Prozesse einer verketteten End-to-End Wertschöpfungskette entwickelt und aus dem Labor in eine prototypische Umsetzung geführt werden. Ergänzend wird geprüft, ob die hergestellten Sekundärmaterialien auch für einen erneuten Einsatz in der Batteriezelle geeignet sind. Zudem werden über eine Batterieanalyse eingehenden Batterien hinsichtlich einer möglichen Weiternutzung im 2nd Life vorsortiert. Das elenia arbeitet an einer detaillierte Bestimmung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen zwischen dem Einfluss von Sekundärmaterialien auf die elektrochemische Zellperformance. Hierzu werden spezielle kleinformatige Testzellen als auch großformatige Pouchzellen mit gezielt verunreinigten Materialien sowie Sekundärmaterialien elektrochemisch charakterisiert und bewertet. Auf Basis der Ergebnisse soll ein Diagnose-Tool entwickelt werden, um die Zellperformance aus Sekundärmaterialien bewerten zu können.

| Partner: | IWF - Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (TU BS) |

| iPAT - Institut für Partikeltechnik (TU BS) | |

| ICTV - Institut für Chemische und Thermische Verfahrenstechnik (TU BS) | |

| InES - Institut für Energie- und Systemverfahrenstechnik (TUBS) | |

| PowerCo | Taniobis GmbH |

| J. Schmalz GmbH | |

| IME - Institut für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling (RWTH Aachen) | |

| Viscom AG | |

| Fraunhofer IST | |

| Assoziierte Partner: | Open Hybrid LabFactory e.V. (OHLF) |

| Advanced Measurement Technology, Inc. | |

| Otto Junker GmbH | |

| Laufzeit: | 01.01.2022 – 31.12.2024 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | N.N. |

| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Michael Kurrat |

Ziel des Vorhabens IKTfree ist es, den Verteilungsnetzbetrieb in einem zukünftig zunehmend vernetzten Energiesystem robust gegen Störung oder Ausfall der IKT-Infrastruktur zu gestalten. Die Vermeidung von Netzausfällen durch einen Notlaufbetrieb von Anlagen mit unterbrochener bzw. gestörter Kommunikationsanbindung ist dabei ein wesentlicher Punkt. Auch ein mindestens nicht kontraproduktives Anlagenverhalten im Fall eines Netzwiederaufbaus soll berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund sollen bestehende Betriebsmittel im Verteilungsnetz, die über eine IKT-Anbindung verfügen und Einfluss auf den Verteilungsnetzbetrieb nehmen, analysiert werden. Darauf aufbauend werden Anwendungsfälle identifiziert und Risikoanalysen durchgeführt, um gezielt kritische Pfade innerhalb eines Smart Grids zu eruieren. Daraus werden Maßnahmen zur Fehlereingrenzung auf Anlagenebene und im Verbund abgeleitet. Neben simulativer Validierung ausgewählter Maßnahmen und deren stabilisierender Auswirkungen auf den Verteilungsnetzbetrieb sowie Dienstleistungen für übergeordnete Netzebenen werden auch hardwaretechnische Laborversuche durchgeführt. Hier werden sowohl Einzelkomponenten als auch Anlagenverbünde berücksichtigt. Ein intensiver Erkenntnisaustausch zwischen theoretischen Vorüberlegungen, Simulationen und Laboruntersuchungen soll durch regelmäßige Feedbackschleifen und Workshops eine hohe Ergebnisqualität sicherstellen. Auf dieser Grundlage sollen Handlungsempfehlungen für Politik, Industrie und Netzbetreiber erarbeitet werden, damit Sicherheitsanforderungen und die Festlegung definierter Betriebszustände aus Sicht der Netzbetriebssicherheit in Regularien, Normen und Anlagenbetriebsführung einfließen können.

| Partner: | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Institut für Vernetzte Energiesysteme e. V. |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Edwin Rebak |

| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Bernd Engel |

Das Schaufensterprojekt InduktivLaden/emilia (Elektromobilität mittels induktiver Ladung im Automobil) ist das Folgeprojekt von Primove/emil. Das Gesamtprojektziel ist die gemeinsame Nutzung der induktiven Ladung von Fahrzeugen des ÖPNVs und des Individualverkehrs. Zusammen mit dem Institut für Elektrische Maschinen, Antrieben und Bahnen und dem Institut für Verkehrssicherheit und Automatisierungstechnik werden dafür drei Elektrofahrzeuge vom Typ eGolf umgebaut, dass diese induktiv mit einer Leistung von 20 kW auf der bereits vorhandenen Ladeinfrastruktur geladen werden können. Neben der Entwicklung einer Ladeablaufsteuerung, bei der innerhalb des Fahrzeuges eine Ladesäule emuliert wird, untersucht das elenia die Integration des induktiven Hochleistungsladens mit 200 kW in schwachen Netzausläufern. Dafür werden mit Hilfe von Netzsimulationen die Einflüsse von Ladestationen auf die Spannung und Betriebsmittel in diesen Netzausläufern analysiert. Das Ziel dabei ist eine optimierte Anbindungsmethode, um negative Effekte als Folge der Ladung zu minimieren.

| Partner: | Braunschweiger Verkehrs GmbH |

| BS|Energy | |

| Assoziierte Partner: | Bombadier |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Jonas Wussow |

| Projektleiter: | Prof. Engel |

Die sich während der Formierung bildenden Grenzschichten (SEI und CEI) sind maßgeblich für die Performanz, Sicherheit und Langlebigkeit einer Batterie entscheidend. Die Formierung ist allerdings ein enorm zeit-, energie- und daraus folgend kostenintensiver Produktionsschritt in Forschung als auch Industrie. Da die Formierung an Zellchemie und individuelle Zellparameter gebunden ist, ist auch eine individuelle Optimierung der Formierung nötig. Diese individuelle Optimierung kann mittels einer KI realisiert werden. Diese intelligente beschleunigte Formierung kann die Anlaufzeit reduzieren, den Ausschuss an Zellen verringern, kürzere Belegzeiten zur Folge haben und insgesamt zu einer höheren Energieeffizienz, auch beim Endverbraucher, führen.

Mehr Informationen finden Sie hier.

| Partner: | Helmholtz-Institut Ulm - Elektrochemische Energiespeicherung (HIU) |

| RWTH Aachen - Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) | |

| Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) - Produktionsforschung (ECP) | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Torben Jennert |

| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Michael Kurrat |

Entwicklung eines Leitfadens zur integrierten Planung und Steuerung von Flotten-, Energie- und Ladeinfrastruktur zur Erreichung eines ökologischen und ökonomischen Betriebs von Fahrzeugflotten unter Extrembedingungen bei der Polizei Niedersachsen.

Ausgangslage (und Problemstellung)

Polizeiflotten zeichnen sich durch eine Vielzahl verschiedener Fahrzeugtypen, eine hohe Fahrzeuganzahl und eine große Sichtbarkeit ihrer Fahrzeuge aus. Aufgrund der Vorbildfunktion der Polizei in der Gesellschaft ist ein nachhaltiger und umweltfreundlicher Betrieb dieser Flotten durch den Einsatz neuer Antriebstechnologien von besonderer Relevanz. Deshalb nimmt die Polizei eine Vorreiterrolle ein und integriert batterieelektrische (BEV) und Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge (PHEV) in ihre Flotten. Die Nutzung von BEV und PHEV geht im Vergleich zu konventionell angetriebenen Fahrzeugen mit langen Ladezeiten, begrenzten Reichweiten und einer daraus resultierenden begrenzten Verfügbarkeit der Fahrzeuge einher. Für den Betrieb der Fahrzeuge wird darüber hinaus eine Energie- und Ladeinfrastruktur benötigt. Mit dem geplanten, kombinierten Einsatz von BEV und PHEV im Einsatz- und Streifendienst steht die Polizei vor der Herausforderung einen kontinuierlichen Einsatz bei einer 24/7-Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu gewährleisten. Dadurch entstehen eine Vielzahl von Abhängigkeiten zwischen der Flotten-, Energie- und Ladeinfrastruktur und die Planungs- und Steuerungskomplexität erhöht sich um ein Vielfaches.

Zielsetzung und Vorgehensweise

Im Projekt „lautlos&einsatzbereit“ sollen 50 BEV und PHEV im Polizeidienst Niedersachen für die Einsatzbereiche des Streifendienstes, des Kriminalermittlungsdienstes und für Verwaltungsfahrten in Betrieb genommen und erprobt werden. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung werden die Mobilitäts- und Ladebedarfe der verschiedenen Anwendungsbereiche erhoben. Darauf aufbauend wird ein integriertes System für die Flottenplanung und -steuerung sowie das Lademanagement entwickelt, das den besonderen Anforderungen des Polizeieinsatzes gerecht wird. Die Herausforderung des neuen Planungs- und Managementsystems besteht darin, die – vor allem im Einsatz- und Streifendienst – extremen Anforderungen, wie nicht planbare Einsatzzeiten und -umfänge sowie die Notwendigkeit einer nahezu 24/7-Verfügbarkeit zu erfüllen.

Im Ergebnis des Projekts entsteht ein Leitfaden für die integrierte Planung sowie den ökologischen und ökonomischen Betrieb von Fahrzeugflotten unter extremen Einsatzbedingungen. Dieser kann die Entscheidungsträger bei der Planung, der Beschaffung und dem Betrieb von E-Fahrzeug-Flotten vor allem unter extremen Einsatzbedingungen unterstützen (z. B. weitere Polizeiflotten, aber auch Feuerwehr oder Rettungsdienste).

| Partner: | Institut für Automobilwirtschaft und Industrielle Produktion (AIP) |

| Institut für Hochspannungstechnik und elektrische Energieanlagen (elenia) | |

| Institut für Fahrzeugtechnik (IfF) | |

| Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (IWF) | |

| Polizei Niedersachsen (Polizeidirektion Braunschweig) | |

| Laufzeit: | 2016 bis 2019 |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Olga Pronobis |

| Projektleiter: | Prof. Kurrat |

Das Forschungsprojekt LISA4CL (Laden – induktiv, schnell, autonom für City Logistik) beschäftigt sich mit den Entwicklungen eines induktiven Ladesystems mit Ladeleistungen von mindestens 22 kW. Die Realisierung dieses Systems erfolgt in Anlehnung an bestehende Normen für das induktive Laden mit niedrigeren Leistungen. Dadurch soll diese Ladeinfrastuktur abwärtskompatibel sein.

Das zweite Kernthema dieses Projektes ist die Netz- und Systemintegration dieser Ladeinfrastruktur. Ohne eine aktive Steuerung und/oder Regelung der Ladeinfrastruktur kann ein sicherer Netzbetrieb nicht mehr 100 prozentig gewährleistet werden. Dafür werden entsprechende Ansätze entwickelt und in Simulationen sowie im Labor getestet.

Die Erprobung des induktiven Ladesystems sowie der Ansätze zur Netz- und Systemintegration erfolgen im Rahmen eines Feldtestes beim City Logistik Unternehmen Fairsenden in Berlin.

Mehr Informationen finden Sie hier:

| Partner: | Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen – IMAB (TU Braunschweig) |

| INTIS – Integrated Infrastructure Solutions GmbH | |

| Assoziierte Partner | eMO Berliner Agentur für Elektromobilität |

| Fairsenden GmbH | |

| Volkswagen Nutzfahrzeuge | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Gian-Luca Di Modica |

| Lukas Ebbert | |

| Projektleiter: | Prof. Engel |

Das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit geförderte Projekt LithoRecII hat den Aufbau einer Pilotanlage zum Lithium-Ionen-Batterierecycling aus Elektrofahrzeugen zum Ziel. Durch ein hydrometallurgisches Verfahren sollen Sekundärbatterien in Batteriequalität hergestellt werden um die Rohstoffunabhängigkeit Deutschlands unter anderem von Lithium und Kobalt sicherzustellen und den Materialkreislauf zu schließen. Das Projekt umfasst mehrere Prozessschritte die jeweils von verschiedenen Instituten und Industriepartner untersucht werden. Entlang aller Prozessschritte werden zudem eine ökologische und ökonomische Bewertung durchgeführt. Das elenia beschäftigt sich mit dem Prozessschritt der Batterieentladung. Es werden geeigneten Entladestrategien für Batteriezellen, -module und -systeme untersucht, um die Folgeprozesse Zerkleinerung und Materialrückgewinnung sicher und optimal zu gestalten.

| Partner: | TU Braunschweig (elenia, IPAT, IWF, ICTV, AIP) |

| Universität Münster (MEET) | |

| Volkswagen AG | |

| Audi AG | |

| I+ME ACTIA GmbH | |

| Electrocycling GmbH | |

| H.C. Starck GmbH | |

| Hosokawa Alpine AG | |

| Solvay Fluor GmbH | |

| Assoziierte Partner: | Adam Opel AG (Opel) |

| Bosch Rexroth AG | |

| KUKA Roboter GmbH | |

| Lion Engineering UG | |

| Verantwortliche(r) im elenia: | Daniel Hauck |