Unser Mission Statement:

"Die Arbeitsgruppe hat das Ziel, cyber-physische komplexe thermische Energiesysteme zu entwerfen, zu verstehen, zu regeln und zu optimieren, um sie in alternative Fahrzeugkonzepte sowie in die ,Stadt der Zukunft' integrieren zu können."

Dr.-Ing. Wilhelm Tegethoff

Modellierung, Simulation und Optimierung cyber-physischer komplexer thermischer Energiesysteme

Dr.-Ing. Nicholas Lemke

Experimentelle und theoretische Untersuchung energieeffizienter thermischer Systeme und Komponenten

Die Arbeitsgruppe Thermische Energiesysteme erforscht batterie-elektrische Pkw, Brennstoffzellen-Lkw sowie Wasserstoff in der Luftfahrt, Wasserstoff-Speicher und Wasserstoff-Betankungssysteme. Ebenso werden Trockner, Kläranlagen, Wärmepumpen, Kälteanlagen und Klimaanlagen untersucht. Die Arbeitsgruppe analysiert Komponenten wie Batterien, Brennstoffzellen, Verdichter, Wärmeübertrager, Stoffübertrager, thermo-elektrische Module und Ejektoren. Neuartige Regelungstechniken entstehen. Das natürliche Kältemittel R744 steht im Fokus vieler Forschungsarbeiten. Moderne System- und CFD-Simulationsmethoden sowie neuartige Messtechniken kommen zum Einsatz. Die Arbeitsgruppe kooperiert national und international mit zahlreichen Forschungseinrichtungen und Firmen.

Jaron Buhlmann

Wasserstoffbasierte Energiesysteme,

Verflüssigung von Wasserstoff,

Integration von kryogenen Wasserstoffspeichern in mobile Brennstoffzellensysteme

Linda Geva

Brennstoffzellensysteme

Jan Friedrich Hellmuth

Thermomanagement und Klimatisierung batterieelektrischer Fahrzeuge,

Modellierung von Feststoffbatteriesystemen

Fabian Klärchen

Brennstoffzellensysteme in der Luftfahrt

Fynn Linnenbrügger

Kompaktwärmepumpen für Haushalte (Messung + Simulation), TEN.efzn

Frank Rachow

Vertrauenswürdige Machine-Learning-Modelle am Beispiel von neuronalen gewöhnlichen Differentialgleichungen

Aike Tappe

Wasserstoffbasierte Energiesysteme,

Verflüssigung von Wasserstoff

Jakob Trägner

Brennstoffzellen-Stapel und -Systeme inkl. Degradation

Henrik Waßmuth

Thermomanagement von Wasserstoff-Tankstellensystemen

Alexander Busch

Sicherheit von Batteriesystemen

Steffen Heinke

Modellierung von PEM-Brennstoffzellen-Stapel und -System, Thermomanagement im Brennstoffzellen-Fahrzeug, H2-Tankstellensysteme

Jonas Hielscher

Kompaktwärmepumpen für Haushalte (Messung + Simulation), TEN.efzn

Magnus Lenger

Wasserstoffbasierte Energiesysteme,

Verflüssigung von Wasserstoff,

Integration von kryogenen Wasserstoffspeichern in mobile Brennstoffzellensysteme

Michael Meltzow

Membranbefeuchter in Brennstoffzellensystemen;

Großwärmepumpen

Andreas Schulte

CO2-Supermarktkälteanlagen, Weltweite Standortbewertung von Kälteanlagen, Klimawandelfolgenuntersuchung

Lars Thoben

Wasserstoffbasierte Energiesysteme,

Verflüssigung von Wasserstoff

Niklas Waldmann

MBSE Methodiken für HV-Batteriesystementwicklung;

Integration von physikbasierten Simulationen in deskriptive Systemmodelle

| Name | Themengebiet | |

|---|---|---|

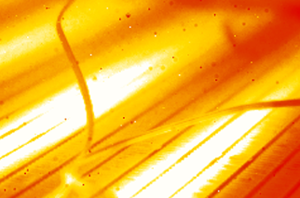

| Daniel Domin | Verhalten von Kältemittel-Ölgemischen in Kaltdampfprozessen | d.domin(at)tu-braunschweig.de |

| Florian Hanslik | Wasser als Kältemittel in Kompressionskältemaschinen | f.hanslik(at)tu-braunschweig.de |

| Hamidreza Hassani | Analyse dynamischer prozesstechnischer Systeme, Modellierung von Stoffdaten, Modellierung von Kläranlagen | h.hassani(at)tlk-thermo.com |

| Thimo Hug | Thermomanagement von Hochleistungsfahrzeugen | |

| Florian Jäger | Bedarfsreduktion für die Fahrzeugklimatisierung | florian.jaeger1(at)volkswagen.de |

| Frederik Novotny | Sicherheit von Batteriesystemen | f.novotny(at)tu-braunschweig.de |

| Nina Piesch | Elastokalorische Wärmepumpe | nina.piesch(at)volkswagen.de |

| Niels Petersen | Modellierung von PEM-Brennstoffzellen Stapel | n.petersen(at)tu-braunschweig.de |

| Henrik Schatz | Neuronale Netze in der Regelung von Thermomanagementsystemen | h.schatz(at)tlk-thermo.com |

| Finn van Ginneken | Einfluss der Alterung auf die Batteriesicherheit | f.van-ginneken(at)tlk-thermo.com |

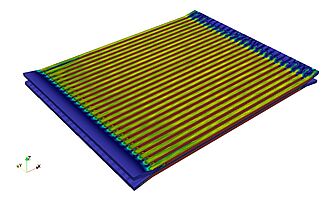

| Torsten Will | Füllmenge in Plattenwärmeübertragern | torsten.will(at)ise.fraunhofer.de |