Digitale Fertigungstechnologien im Bauwesen schließen die Lücke zwischen digitaler Planung und physischer Fertigung. Die automatisierte additive Fertigung birgt dabei ein hohes Nachhaltigkeitspotenzial durch die Möglichkeit der Herstellung formoptimierter Konstruktionen. Die eingesetzten Baustoffe können im Rahmen des Fertigungsprozesses ressourceneffizient, z. B. auf Basis der vorhandenen Kraftflüsse, aufgebracht werden. In diesem Zusammenhang forscht das Fachgebiet Baustoffe in interdisziplinären Forschungsprojekten aktiv zu Themen wie Rheologie, Entwicklung nachhaltiger Druckmaterialien, Material-Prozess-Wechselwirkung, Bewehrungsintegration sowie Dauerhaftigkeit additiv hergestellter Bauteile. Neben dem Baustoff Beton wird auch Lehm als Material für die additive Fertigung untersucht. Die verwendeten additiven Fertigungsverfahren umfassen Partikelbett-3D-Druckverfahren wie selektive Zementaktivierung, selektive Leimintrusion und Large-Particle-3D-Concrete-Printing, ablegende Verfahren, wie Shotcrete-3D-Printing und Extrusion sowie das Injection-3D-Printing.

Festigkeit und Dauerhaftigkeit von zementgebundenen Materialien werden stark durch die heterogene Struktur des Materials beeinflusst. Für nähere Untersuchungen ist es notwendig, zementgebundene Materialien als heterogenes Material zu betrachten und die reaktiven und nicht reaktiven Partikel des zementgebundenen Materials zu identifizieren und zu charakterisieren. Eine der innovativsten Technologien zum Nachweis und zur Beschreibung der Partikelstruktur und zur Charakterisierung der Partikel im Inneren von zementgebundenen Materialien ist die Computertomographie, die eine dreidimensionale Abbildung des Materials und der Partikel mit hoher Präzision ermöglicht.

Die Verwendung von rezyklierter Gesteinskörnung beim Herstellen von Betonbauteilen dient der Verbesserung der Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit der Betonbauweise. Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung, sogenannte R-Betone, werden zukünftig vermehrt in Bauprojekten eingesetzt werden. Außerdem geht es darum, den Anteil rezyklierter Gesteinskörnungen in Betonen signifikant über die bisher in Deutschland geregelten zulässigen Anteile zu erhöhen. Allerdings ist das Brandverhalten dieser Betone, die teilweise organische Bestandteile und vor allem auch eine höhere Porosität aufweisen, weitgehend unerforscht und es existieren keine abgesicherten Bemessungsregeln. Dies verhindert u.a. den vermehrten Einsatz von rezyklierter Gesteinskörnung in Hochbauten in Deutschland.

Ziel des beantragten Forschungsvorhabens ist die Charakterisierung und Untersuchung der Materialeigenschaften von Betonen mit rezyklierter Gesteinskörnung zur Verwendung im Hochbau sowie die Überprüfung bzw. Anpassung von Bemessungsregeln nach prEN 1992-1-2 (2021-09) und DIN 4102-4, um eine Anwendung in der Praxis sicherzustellen.

Im Vorhaben sollen die Grenzen der Hinzugabe von rezyklierter Gesteinskörnung überprüft und deren Auswirkung auf die betontechnischen Eigenschaften wie Frischbetoneigenschaften, Festigkeit und Dauerhaftigkeit unter Umgebungsbedingungen experimentell untersucht werden. Zur Charakterisierung des Brandverhaltens werden die thermischen und thermo-mechanischen Eigenschaften untersucht und mit denen von Normalbeton verglichen.

Auf dieser Basis sollen Vorschläge für die brandschutztechnische Bemessung von Betonbauteilen mit einem größeren Anteil an rezyklierter Gesteinskörnung erarbeitet werden.

Projektpartner: Fachgebiet Brandschutz, Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, TU Braunschweig

Projektträger: Zukunft Bau (https://www.zukunftbau.de) - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Ansprechpartner: Dr.-Ing. Thorsten Leusmann, Mahmoud Eslami Pirharati M. Sc., beteiligter Wissenschaftler: Prof. Dr.-Ing. Dirk Lowke (TU München)

Förderdauer: 01.11.2023 bis 01.11.2025

Die aus der Nutzung der Kernenergie in Deutschland angefallenen hochradioaktiven Abfälle (Brennstäbe, Abfälle aus der Wiederaufbereitung) lagern gegenwärtig in Transportlagerbehältern in Zwischenlagern an 16 verschiedenen Standorten. Die Zwischenlagerbauwerke sind für 50 Jahre Lebensdauer (40 Jahre Betriebsdauer) ausgelegt.

Aufgrund der Verzögerungen bei der Standortauswahl zur Errichtung eines untertägigen Endlagers für den hochradioaktiven Atommüll ist klar, dass die Zwischenlagerbauwerke vermutlich deutlich länger betrieben werden müssen als ursprünglich angedacht. Einwirkungen aus der Umgebung (Wind, Feuchtigkeit, Temperatur etc.) schädigen die Zwischenlagerbauwerke über Ihre Lebensdauer zunehmend. Eine sichere Nutzung über die angedachte Lebensdauer hinaus bedarf daher einer besonderen Zustandsüberwachung.

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung eines Zustandserfassungs- und Monitoringkonzepts samt Lebensdauerprognosemodell zur Vorhersage und Überwachung der Restnutzungsdauer baulicher Anlagen für die Zwischenlagerung. Das Forschungsvorhaben umfasst folgende Aspekte:

Dabei sollen bereits bestehende Erfahrungen aus dem Monitoring baulicher Anlagen aus anderen Bereichen berücksichtigt und ggf. auf die speziellen Anforderungen von Zwischenlagern adaptiert werden.

Projektförderer: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

Projektpartner: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) gGmbH

Projektdauer: 3 Jahre (Beginn: 01.08.2023)

Ansprechpartner: Dr.-Ing. Thorsten Leusmann, beteiligter Wissenschaftler: Prof. Dr.-Ing. Dirk Lowke (TU München)

Ziel des Projekts ist die Leistung von Stampflehm-Bauteilen durch den gezielten Einsatz von Stampfbeton-Verstärkungen entlang der Hauptlasttrajektorien und modernster, robotergestützter Fertigungstechnik zu steigern. Durch die sortenreine Verarbeitung und Trennbarkeit von Stampflehm und Stampfbeton wird eine Stabilisierung von Stampflehmbauteilen ermöglicht, ohne die hervorragenden Recycling-Eigenschaften des Werkstoffs Lehm zu beeinträchtigen.

Die kombinierte additive Fertigung basiert auf einer fein aufeinander abgestimmten Material-Prozess-Interaktion, die beiden Werkstoffen erlaubt, voneinander zu profitieren.

Projektträger: Zukunft Bau

Projektpartner: Institut für Tragwerksentwurf (ITE) at the Technische Universität Braunschweig

Projektdauer: 3 Jahre (Start: 01.08.2023)

Ansprechpartner*innen: Evelien Dorresteijn M. Sc., Dr. Ing. Thorsten Leusmann, beteiligter Wissenschaftler: Prof. Dr.-Ing. Dirk Lowke (TU München)

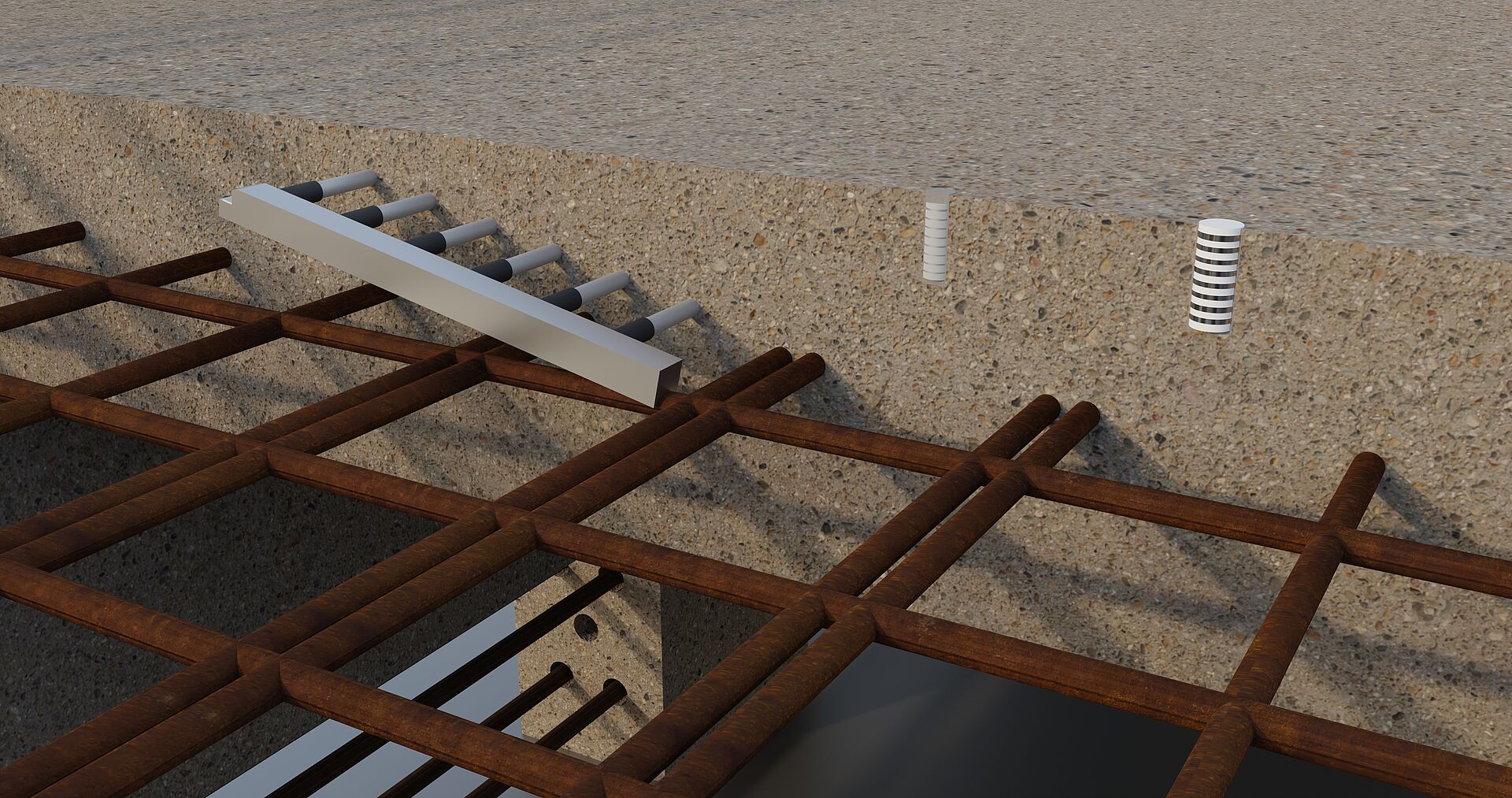

Im deutschen Bundesfernstraßennetz befinden sich mehr als 39.000 Brücken, davon bestehen mehr als 85% aus Stahl- und Spannbeton. Mehr als die Hälfte dieser Ingenieurbauwerke weist ein Alter von 40 bis 50 Jahre auf (Bundesanstalt für Straßenwesen; 2021). Alterung, Materialermüdung und die gestiegene Verkehrsbelastung führen zu Schädigungen der Bausubstanz und gefährden damit die Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des gesamten Verkehrssystems. Im Hinblick auf die Schadensursachen an Brückenbauwerken, sind der Anteil erforderlicher Betoninstandsetzungen oder Abbrüche infolge von chloridinduzierter Bewehrungskorrosion am höchsten.

In diesem Projekt soll eine Methode erforscht werden, die es erlaubt mit aktuell verfügbaren Messprinzipien Bauwerke zu überwachen und zeitvariante Zustandsinformationen für eine Verknüpfung mit einem digitalen Bauwerkszwillings zur Verfügung zu stellen. Dabei werden Ansätze der Gewinnung, Aufbereitung und Verarbeitung von kontinuierlich erfassten Sensordaten eines Korrosionsmonitorings und deren Verknüpfung mit einem digitalen Lebensdauermanagementsystem untersucht. Basis hierfür ist eine adaptive Lebensdauerprognose unter kombinierter Beanspruchung aus Chloridexposition und mechanischen Einwirkungen. Selektierte und interpretierte Sensordaten dienen dabei der regelmäßigen Adaption von Modellparametern. Sowohl für die Interpretation der lokalen und ggf. fehlerhaften Sensordaten als auch für die Adaption der Parameter des Prognose-Modells sollen Methoden der künstlichen Intelligenz (KI) zur Anwendung kommen. Insbesondere mit Hilfe von Physikalisch-Informiereten Neuronalen Netzen (PINN) werden Zustandsdaten laufend aktualisiert und zu einer Adaption der Lebensdauerprognose genutzt. Aus den lokal erfassten Sensordaten, Ergebnissen aus zusätzlich durchgeführten Bauwerksuntersuchungen und Informationen zum Spannungs- bzw. Verformungs- und Risszustand des Bauwerks werden Modellparameter abgeleitet, die eine dreidimensionale Darstellung und Prognose des Schädigungsfortschritts ermöglichen. Zudem wird es möglich, Veränderungen von Messwerten bzw. Korrelationen durch die Alterung bzw. Schädigung des Betons oder infolge der Degradation des Monitoringsystems zu erfassen. Ausgewählte Sensor- und Prognosedaten werden innerhalb eines Digitalen Zwilling mit einer Datenbank verknüpft. Mit Hilfe des Abgleichs von Prognosedaten, Daten zur Bauwerksgeometrie und der Lage der Stahlbewehrung im Bauteil sollen Problemstellen identifiziert und mit Hilfe von Augmented Reality (AR) am Bauteil visualisiert werden. Auf diese Weise können oberflächlich noch nicht sichtbare Schadstellen bei Bauwerksprüfungen leichter aufgefunden und kontrolliert werden. Die adaptive Lebensdauerprognose liefert eine zuverlässige Vorhersage des Schädigungsprozesses und ermöglicht so eine optimierte und lokal differenzierte Planung zukünftiger Instandsetzungsmaßnahmen.

Das Projekt wird in Kooperation von Dirk Lowke (Baustoffe und Bauwerksinstandhaltung) und Henning Wessels (Datengetriebene Modellierung) geleitet, um die adressierten Forschungsfragen sowohl hinsichtlich der bautechnisch-betontechnologischen Aspekte als auch im Hinblick auf die Künstliche Intelligenz in einer hinreichenden Tiefe zu untersuchen.

Projektträger: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Dauer: Dezember 2022 – November 2025

Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines mobilen Stampflehm-Robotersystems für die Produktion auf der Baustelle unter Verwendung von Materialien aus der Region. Ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist die Entwicklung eines automatisierten Misch-, Förder- und Beschickungsprozesses der lokalen Materialien. Das iBMB ist verantwortlich für die Charakterisierung und Entwicklung eines lokalen Materials, das im Stampflehm-Roboter-Prozess verwendet werden kann.

Projektträger: Golehm-Initiative

Projektpartner: Institut für Tragwerksentwurf (ITE) und Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (IWF) der Technischen Universität Braunschweig

Projektdauer: 2 Jahre (Start 01.09.2022)

Ansprechpartner*innen: Evelien Dorresteijn M. Sc., Dr.-Ing. Thorsten Leusmann, beteiligter Wissenschaftler: Prof. Dr.-Ing. Dirk Lowke (TU München)

Das Grundlagenprojekt „Large Particle 3D Concrete Printing“ (LP-3DCP) untersucht die Anwendbarkeit des Partikelbett-3D-Druckverfahrens mit groben Partikeln in der Bauindustrie. Ähnlich wie bei herkömmlichen Partikelbett-3D-Druckverfahren wird beim LP-3DCP-Verfahren zunächst eine Schicht von groben Partikeln aufgebracht, die im Folgenden durch das Applizieren eines Feinkornbetons lokal gebunden wird. Die Applikation des Feinkornbetons erfolgt dabei durch ein Spritzbetonverfahren. Diese Prozessschritte werden wiederholt bis die zu druckende 3D-Geometrie vollständig hergestellt ist.

Während bislang entwickelte Partikelbett-3D-Druckprozesse mit Gesteinskörnung im Mikrometer- oder Millimeter-Bereich operieren, sollen in diesem Projekt große Partikel bis zu einem maximalen Durchmesser von 63 mm für das Partikelbett verwendet werden. Für das Aufbringen des Feinkornbetons wird eine am Institut für Tragwerksentwurf (ITE) entwickelte, robotergestützte Spritzbetontechnologie angewendet. Hiermit sollen freigeformte, hochfeste Betonelemente hergestellt werden, welche mittels rezyklierter Gesteinskörnung und reduzierter Zementmenge maßgeblich die CO2-Effizienz verbessern. In diesem interdisziplinären Forschungsprojekt werden grundlegend die Zusammenhänge zwischen Materialtechnologie, Prozesstechnologie und architektonisch-konstruktiven Aspekten untersucht.

Projektpartner: Institut für Tragwerksentwurf (ITE), TU Braunschweig

Projektträger: Zukunft Bau (https://www.zukunftbau.de) - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)

Laufzeit: 18 Monate (Start: 15.08.2021)

Ansprechpartner*innen: David Böhler M. Sc., Dr.-Ing. Inka Mai

Die Verarbeitung mineralischer Baustoffe ist der technologische Kern bei der Herstellung und Instandhaltung von Bauwerken. Das Fehlen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Beherrschung der Rheologie-basierten Prozesse stellt aber vor allem ein zentrales Hemmnis bei der Entwicklung neuer, hoch innovativer Bautechnologien dar, wie bspw. des 3D-Druckens mit Beton, sowie bei der Lösungsfindung für aktuelle technische Herausforderungen, wie z. B. das Pumpen in extreme Höhen.

Der Grund für das Fehlen der rheologischen Grundlagen liegt in der sehr hohen Komplexität der zementären Systeme. Die hohe chemische Reaktivität mineralischer Bindemittel führt bereits wenige Sekunden nach der Wasserzugabe zu Veränderungen der Partikelmorphologie, der Auflösung größerer Zementkörner und der Bildung neuer nanoskaliger Partikel sowie zu starken Veränderungen in der Chemie der Trägerflüssigkeit. Sowohl die neu gebildeten Nanopartikel als auch die Trägerflüssigkeit interagieren ihrerseits mit körnigen Rohstoffen von bis zu mehreren Zentimetern Größe.

Zementsuspensionen sind komplexe Mehrphasensysteme, die neben Wasser und verschiedenen mineralischen Partikeln auch organische Zusatzmittel sowie Luftporen enthalten. Schließlich erfolgt das Einbringen und Verarbeiten von zementgebundenen Materialien unter einer enormen Bandbreite von Verformungsgeschwindigkeiten, die extrem hohe Anforderungen an Charakterisierungs- und Simulationsmethoden stellen.

Ziel des Schwerpunktprogramms ist es, die wissenschaftlichen Grundlagen für das Verständnis und die zielgenaue Steuerung Rheologie-basierter Bauprozesse sowie für die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Baustoffe und damit verbundener zukunftsweisender Verarbeitungstechnologien zu ermitteln und zu beschreiben.

Projektträger: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Dauer: Februar 2021 – Januar 2024 (DFG SPP 2005 – Förderphase 2) www.spp2005.de

Ziel dieses Projektes ist es, die wesentlichen Einflüsse der Molekülstruktur von PCE-Fließmitteln auf die Viskosität und den thixotropen Strukturaufbau von klinkerarmen Betonen (LCC) zu verstehen und zu beschreiben, um daraus rheologische Stoffgesetze zur Steuerung der Betonverarbeitung in der Praxis abzuleiten. Zentrales Element ist die explizite Charakterisierung der Partikel-Mikrostruktur in der Bindemittelsuspension unter quantitativer Berücksichtigung sowohl der kolloidalen interpartikulären Wechselwirkungen als auch der sehr frühen Hydratationskinetik.

Die Reduzierung des Klinkeranteils in Zement und Beton ist ein vielversprechender Weg zur CO2-Reduzierung. Moderne Betone zeichnen sich daher zunehmend durch niedrige Klinkergehalte und hohe Gehalte an Zusatzstoffen wie gemahlenem Kalkstein, Hüttensandmehl oder kalzinierten Tonen aus. Aufgrund der hohen spezifischen Oberfläche dieser Stoffe, insbesondere von kalzinierten Tonen, einerseits und den gestiegenen Anforderungen an moderne Betone hinsichtlich einer leichten Verarbeitbarkeit andererseits, ist die Zugabe von Fließmitteln unerlässlich.

Obwohl einige PCE auch Systeme mit kalzinierten Tonen wirksam dispergieren, wurde eine hohe Viskosität bzw. Klebrigkeit beobachtet. Dies ist keine überraschende Tatsache, da sich die Randbedingungen bezüglich Partikeloberflächenladung, der Ionen in der flüssigen Phase, des Feststoffgehaltes und der Partikelgrößenverteilung deutlich von Portlandzement-Systemen unterscheiden. Zur Steuerung der Frischbetoneigenschaften ist daher ein umfassendes Verständnis des Einflusses der PCE-Molekülstruktur auf die Viskosität und Thixotropie in Betonen mit niedrigen Klinker- und hohen Zusatzstoffgehalten wichtig.

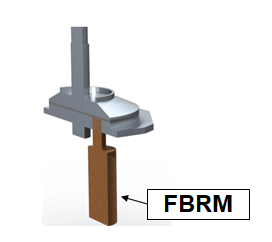

In der beantragten Forschung sollen daher maßgeschneiderte Fließmittel mit unterschiedlicher Seitenkettenlänge, Seitenkettendichte und Hauptkettenlänge untersucht werden. Sowohl die Viskosität als auch der thixotrope Strukturaufbau werden bestimmt, nicht nur am Leim, sondern auch am Mörtel und Beton. Zusätzlich werden die kolloidalen interpartikulären Wechselwirkungen, die Hydratationskinetik sowie die Partikel-Mikrostruktur quantifiziert. Basierend auf FBRM-gekoppelten rheologischen Messungen zur Bestimmung der in-situ-Agglomeratgröße wird ein Mikrostrukturmodell für die rheologischen Eigenschaften entwickelt. Die Neuheit dieses Modells besteht darin, dass es gezielt die Partikel-Mikrostruktur der Bindemittelphase erfasst und damit die Lücke zwischen Effekten auf der Nanoskala (PCE-Molekülstruktur, kolloidale Wechselwirkungen, Hydratation) und der Makroskala (rheologische Eigenschaften) schließt. Um das volle Potenzial von LCC für zukünftige Anwendungen auszuschöpfen, sind eine leichte Verarbeitbarkeit und robuste Frischbetoneigenschaften Schlüsselanforderungen. Unter diesen Gesichtspunkten wird das Modell eine umfassende Steuerung und Vorhersage der Mechanismen ermöglichen, welche die Viskosität und Thixotropie der klinkerarmen Betone signifikant beeinflussen.

Projektpartner: Dr. rer. nat. Daniel Jansen, FAU Erlangen (GeoZentrum Nordbayern, Lehrstuhl für Mineralogie)

Ansprechpartner: David Nicia M.Sc., Prof. Dr.-Ing. Dirk Lowke

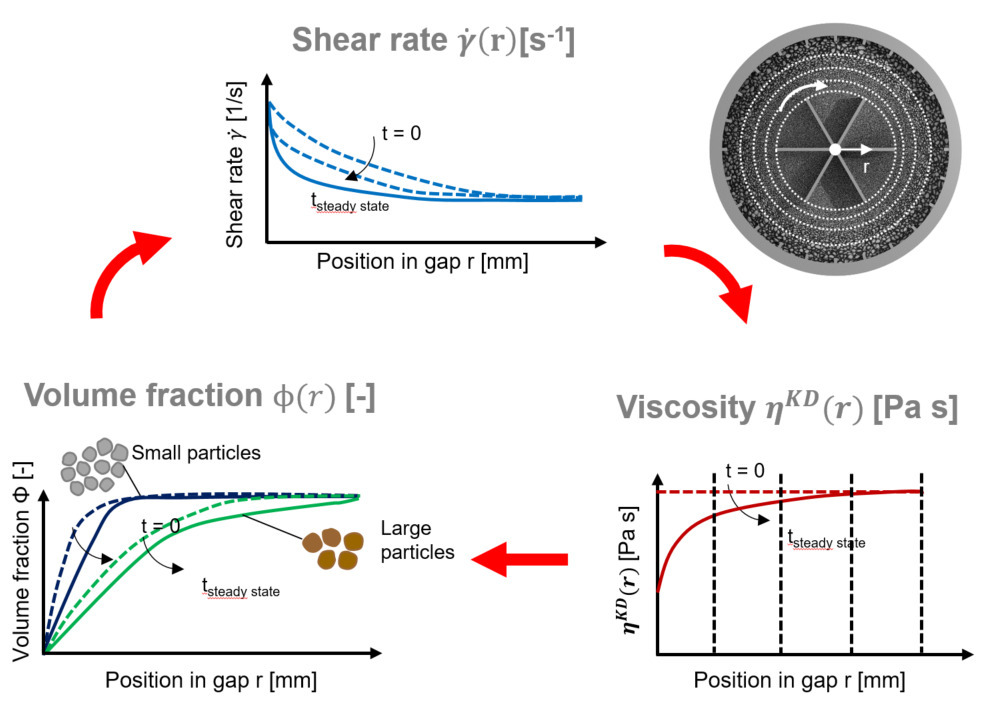

Bei der Betonverarbeitung, z.B. beim Pumpen, wird das Fließverhalten durch die rheologischen Eigenschaften a) des Kernbetons und b) der wandnahen Grenzschicht bestimmt. Daher erfordert die Modellierung des makroskopischen Fließverhaltens bei der Verarbeitung eine Beschreibung der Prozesse der rheologischen Eigenschaften von Kernbeton und Grenzschicht sowie der Grenzschichtbildung. Die scherinduzierte Partikelmigration (SIPM) muss als dominierender Mechanismus berücksichtigt werden, wobei größere Partikel in Bereiche mit geringeren Scherraten migrieren. Auch das Upscaling von der Modellierung des Zementleims zum Beton ist von Relevanz. Heute existieren Modelle, die überwiegend auf Partikelwechselwirkungen basieren, nur für Zementleim, während die bestehenden Rheologiemodelle für Beton weitgehend auf der Kontinuumsmechanik oder DEM basieren und mittels empirischer Daten validiert wurden. Ziel des vorliegenden Projektes ist es, das makroskopische Fließverhalten von Beton sowohl hinsichtlich des Einflusses der wandnahen Grenzschicht als auch in Abhängigkeit der Partikelwechselwirkungen im Zementleim zu untersuchen und zu modellieren. Diese stellen die Schlüsselfragen für die grundlegende Modellierung der Betonrheologie dar. Um Partikelwechselwirkungen in rheologische Modelle auf der Makroskala zu implementieren, muss die Herausforderung der Übertragung der Effekte auf der Zementleimebene auf die Betonskala gelöst werden. Da die Rheologie von Zementleim von dessen Mikrostruktur abhängt, müssen grundlegende Modelle die Mikrostrukturbildung berücksichtigen. Diese ist von den Scherraten, die auf den Zementleim im Beton wirken, abhängig. Diese auf den Zementleim wirkende lokale Scherrate ist deutlich höher als die globale Scherrate und wird durch die Packungsdichte und die relative Geschwindigkeit zweier benachbarter Partikel bestimmt. Größere Partikel unterliegen der SIPM, was zu einer inhomogenen Partikelverteilung auf Makroebene führt, sodass die lokalen Scherraten ebenfalls variieren, z.B. in Abhängigkeit des Feststoffanteils. Diese Inhomogenität ist in der Grenzschicht ausgeprägter als im Kernbeton. Jedoch muss auch der Kernbeton als inhomogen betrachtet werden, wenn Unterschiede in der globalen Scherrate vorliegen. Ziel des vorliegenden Projektes ist daher die Untersuchung und Modellierung der zeit- und scherabhängigen Mikrostruktur und der rheologischen Eigenschaften zementbasierter Suspensionen. Die zu behandelnden Schlüsselfragen thematisieren die a) SIPM, b) Grenzschicht und ihre Bildungsmechanismen, c) durch größere Partikel induzierte lokale Scherraten und d) deren Einfluss auf Mikrostruktur und Rheologie unter Berücksichtigung von Partikel-Wechselwirkungen. Dies ist nur mit einem skalenübergreifenden Ansatz von der Mikro- zur Makroskala möglich, der im Rahmen des Projektes mittels Experimenten und numerischer Simulationen realisiert wird.

Projektpartner: Prof. Dr.-Ing. Carsten Schilde, iPAT, TU Braunschweig

Ansprechpartner: Mahmoud Eslami Pirharati M. Sc., Dr.-Ing. Inka Mai

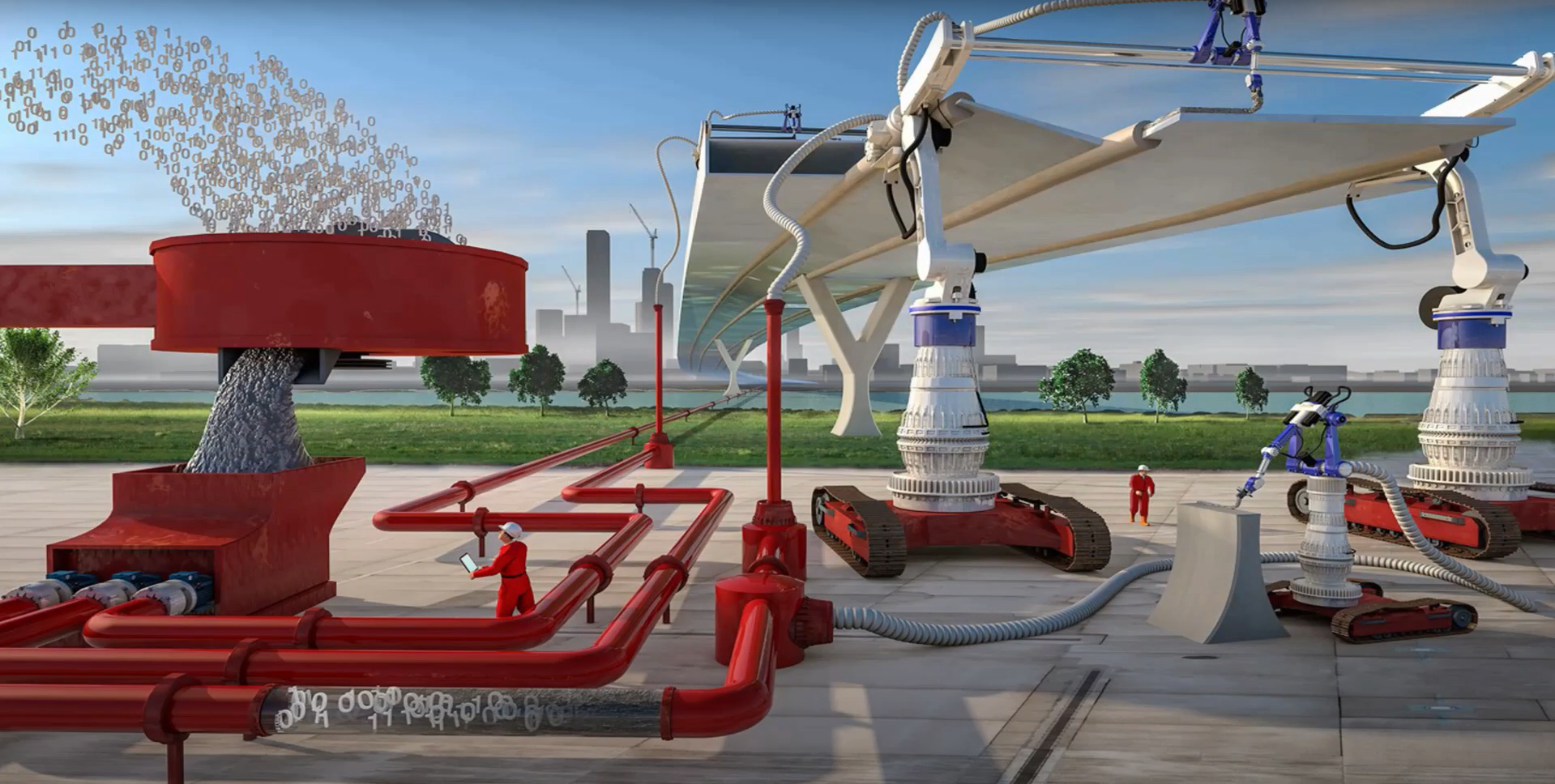

Der Sonderforschungsbereich TRR 277 „Additive Manufacturing in Construction (AMC) - The Challenge of Large Scale“ zielt darauf ab, die additive Fertigung (AM) in interdisziplinärer Grundlagenforschung als neuartige digitale Fertigungstechnologie im Bauwesen umfassend zu untersuchen und damit die Rahmenbedingungen für die Einführung in der Bauwirtschaft zu schaffen.

Die additive Fertigung unterscheidet sich grundlegend von den herkömmlichen überwiegend manuellen Fertigungstechniken im Bauwesen, welche auf geringe Lohnkosten ausgelegt sind, zulasten der Materialeffizienz. Ziel von AMC ist es, Material nur dort einzusetzen, wo es eine Funktion erfüllt und damit den Weg für einen ressourceneffizienten Einsatz von Materialien mit hoher Gestaltungsfreiheit im Bauwesen zu bereiten.

Weitere Informationen zum Sonderforschungsbereich TRR 277 finden Sie hier: Additive Manufacturing in Construction (AMC) (tu-braunschweig.de)

Projektträger: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Projektbeteiligte Forschungseinrichtungen:

11 Institute der Technischen Universität Braunschweig (TUBS)

12 Institute der Technischen Universität München (TUM)

Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)

Institut für Montagetechnik der Leibniz Universität Hannover (LUH)

Beginn: 01.01.2020

Ansprechpartner: Prof. Dr.-Ing. D. Lowke

Veröffentlichungen:

Mechtcherine, V.; Dressler, I.; Empelmann, M.; Gehlen, C.; Glock, C.; Kuhn, A.; Lanwer, J. P.; Lowke, D.; Müller, S.; Neef, T.; Nerella, V. N.; Stephan, D.; Vasilic, K.; Weger, D.; Wiens, U.: Digitaler Betonbau durch additive Verfahren – Sachstand und Forschungsbedarf. Beton- und Stahlbetonbau 116 (2021), Heft 11. https://doi.org/10.1002/best.202100067

Mai, I.; Brohmann, L.; Freund, N.; Gantner, S.; Kloft, H.; Lowke, D.; Hack, N.: Large Particle 3D Concrete Printing – A Green and Viable Solution. Materials 2021, 14, 6125. https://doi.org/10.3390/ma14206125

Kloft, H.; Gehlen, C.; Dörfler, K.; Hack, N.; Henke, K.; Lowke, D.; Mainka, J.; Raatz, A.: TRR 277: Additive manufacturing in construction. Civil Engineering Design 2021, 3:113-122. https://doi.org/10.1002/cend.202100026

Kloft, H.; Gehlen, C.; Dörfler, K.; Hack, N.; Henke, K.; Lowke, D.; Mainka, J.; Raatz, A.: TRR 277: Additive Fertigung im Bauwesen. Bautechnik 98 (2021), Heft 3, S. 222-231, https://doi.org/10.1002/bate.202000113

Freund, N.; Dreßler, I.; Lowke, D.: Studying the Bond Properties of Vertical Integrated Short Reinforcement in the Shotcrete 3D Printing Process. In: Second RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication Digital Concrete 2020: Digital Concrete 2020, 2020, S.612–621. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49916-7_62

Dreßler, I.; Freund, N.; Lowke, D.: Control of Strand Properties Produced with Shotcrete 3D Printing by Accelerator Dosage and Process Parameters. In: Second RILEM International Conference on Concrete and Digital Fabrication Digital Concrete 2020: Digital Concrete 2020, 2020, S. 42–52. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49916-7_5

Kloft, H.; Hack, N.; Mainka, J.; Lowke, D.: Large scale 3D Concrete Printing – Basic principles of 3D con-crete printing. CPT Worldwide, 1.2019, pp. 28-35

Kloft, H.; Lowke, D.; Hack, N.: Shotcrete 3D printing – An innovative an efficient technology for 3D print-ing of large-scale concrete components. Drymix Mortar yearbook 3D Special, München 2019, pp. 38-43

Das Projekt fokussiert sich auf den 3D-Druck von Stahlbetonbauteilen im Partikelbett. Im Vergleich zu anderen additiven Herstellungsverfahren im Bauwesen besitzen Partikelbett-3D-Druckverfahren nahezu keine Einschränkungen bei der Wahl der Geometrie und ermöglichen eine hohe Auflösung. Um die funktionelle und mechanische Leistung von gedruckten Elementen deutlich zu verbessern, wird in diesem Projekt die Multimaterial-Pulverbettdrucktechnik grundlegend untersucht. Neben der Formgenauigkeit und Auflösung der Bauteile ist die homogene mechanische Eigenschaft eine der größten Herausforderungen hinsichtlich der Anwendbarkeit von Partikelbetttechniken im 3D-Druck. Daher zielt das Projekt auf ein tiefes Prozess- und Materialverständnis ab. Zu diesem Zweck sollen der Fluidintrusionsprozess und die Kontakte zwischen Partikeln und ihren Schichten im Pulverbett sowie zwischen Partikeln und Bewehrung untersucht werden. Partikel und Bewehrung werden auf ihre verfahrenstechnischen Anforderungen maßgeschneidert. Besondere Schwerpunkte sind die Funktionalisierung der Partikeloberfläche, die Verdichtung des Partikelbetts, die Fluidinfiltration in das Partikelbett, der aktive Strukturaufbau der Matrix und die Ausbildung der Grenzfläche zwischen den Partikelbettschichten sowie zwischen Bewehrung und Matrix.

Projektpartner: Institut für Partikeltechnik (TU Braunschweig)

Ansprechpartner: Friedrich Herding M. Sc.

Ziel dieses Projektes ist die Untersuchung kooperativer additiver Fertigungsprozesse zur Herstellung materialeffizienter und kraftflussoptimierter, bewehrter Betonbauteile mit präziser Oberflächenqualität und hoher Geometriegenauigkeit auf Basis des Shotcrete 3D Printing (SC3DP). Die SC3DP-Technologie, die an der TU Braunschweig unter anderem am Digital Building Fabrication Laboratory (DBFL) sowie am Smart Additive Manufacturing Material Investigator (SAMMI) entwickelt wird, bietet ein großes Potenzial zur vollen Ausschöpfung der neuen Möglichkeiten der additiven Fertigung hinsichtlich der Produktion geometrisch komplexer und strukturell effizienter großmaßstäblicher Bauteile.

Hauptziel dieses Projekts ist die Grundlagenforschung zu Methoden, Entwurfswerkzeugen, Materialien und Prozessen sowie der Erforschung einer effizienten Integration von Bewehrungselementen. Hierdurch soll die Herstellung großflächiger Betonelemente mittels SC3DP unter Verwendung deutlich geringerer Mengen an Bewehrung und Beton im Vergleich zu konventionellen Betonkonstruktionsprinzipien ermöglicht werden.

Um die Integration der Bewehrung und die Herstellung von materialeffizienten Bauteilen mit komplexer und präziser Geometrie zu erleichtern, wird eine Weiterentwicklung der Entwurfsmethoden sowie der Prozess- und Materialkontrolle angestrebt. Die genaue Steuerung von Material- und Prozessparametern sowie eine hohe Geometrie- und Oberflächengenauigkeit stellen die wesentlichen Voraussetzungen für eine reproduzierbare und automatisierte Herstellung von strukturell effizienten Betonbauteilen dar.

Projektpartner: Institut für Tragwerksentwurf und Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (TU Braunschweig)

Ansprechpartner: Niklas Freund, M. Sc.

Entwicklung von Betonen mit niedrigem Treibhauspotential, guter Verarbeitbarkeit, Festigkeit und Dauerhaftigkeit aus lokal verfügbaren Ausgangsstoffen

Die Ziele des Vorhabens sind:

Gleichzeitig sollen mit Hilfe eines innovativen, praxisgerechten Rezepturentwicklungskonzepts bestehende Hürden für die Marktakzeptanz von Ökobeton überwunden werden. Zu den bestehenden Hürden gehören:

Beteiligte Institute: Technische Universität Braunschweig, Institut für Baustoffe Massivbau und Brandschutz (iBMB), Fachgebiet Baustoffe und Hochschule Bochum, Fachbereich Architektur, Lehrstuhl für Bauphysik und energieeffizientes Bauen

Förderdauer / Laufzeit: Januar 2021 bis Dezember 2022 (2 Jahre)

gefördert durch: Dres. Edith und Klaus Dyckerhoff-Stiftung

Ansprechpartner: Jens Brack, M.Sc.

Unter der Federführung des Instituts für Konstruktives Entwerfen, Industrie- und Gesundheitsbau (IKE) der TU Braunschweig werden erstmals Architekten, Epidemiologen, Hygieniker, Materialwissenschaftler und Haustechniker interdisziplinär zusammenarbeiten. Ziel des Verbundes ist die sektorübergreifende Bewertung von Risikofaktoren zur Infektionsübertragung anhand bestehender schützenswerter Infrastrukturen und der damit verbundenen Identifizierung prozessualer Abläufe. Diese werden in einer Gesamtbetrachtung zusammengeführt und gewichtet, um konkrete Handlungsempfehlungen zur Unterbrechung von Infektionsausbreitungswegen für die Bereiche Bau, Material und Haustechnik abzuleiten. Ausgewählte Modellösungen für konkrete Problemstellungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit einen signifikanten Einfluss auf die Unterbrechung von Infektionsübertragungswegen haben, sollen bereits in der ersten Hälfte der Projektlaufzeit erarbeitet und vorgestellt werden.

Am Ende des Projektes sollen alle Empfehlungen in ein „Weißbuch zur baulichen Infektionsprävention kritischer Infrastrukturen“ zusammengeführt werden. Die Veröffentlichung erfolgt über Open Access und einer dauerhaft und kostenfrei zugänglichen Webseite.

Das iBMB misst den mechanischen, physikalischen und chemischen Einfluss auf häufig verwendeten Oberflächen in kritischen Infrastrukturen. Die Ergebnisse sollen einen Überblick über die Haltbarkeit und Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit im Hinblick auf die Reinigbarkeit liefern.

Projektträger: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Projektpartner: Institut für Konstruktives Entwerfen, Industrie- und Gesundheitsbau (IKE) Technische Universität Braunschweig, Hermann-Rietschel-Institut (HRI) Technische Universität Berlin, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Dauer: September 2020 – März 2022

Ansprechpartner: Jens Brack M.Sc., Dr.-Ing. Inka Mai

Ziel des Projektes ist die Quantifizierung und Darstellung der industrierelevanten Potenziale und der Performance additiver Fertigungsverfahren im Stahlbetonbau am Beispiel des Shotcrete 3D Printing (SC3DP). Hierfür werden

jeweils für ein additiv und ein konventionell hergestelltes Stahlbetonbauteil mit unterschiedlicher geometrischer Komplexität bestimmt.

Diese Daten ermöglichen eine erste Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit additiver Fertigung im Bereich des Stahlbetonbaus und stellt damit eine wichtige Grundlage für zukünftige industrienahe Forschungs- und Entwicklungsstrategien im Betonbau dar.

Projektträger: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E.V., DBV (www.betonverein.de)

Projektpartner: Institut für Tragwerksentwurf (ITE)

Laufzeit: 2 Jahre (Start: 01.08.2020)

Ansprechpartner: David Böhler M. Sc., Dr.-Ing. Inka Mai

HAndlungsFähigkeit und Flexibilität in einem reversiblen Verfahren (TAP HAFF)

Pfadabhängigkeit als Risiko und Herausforderung für die Gestaltung obertägiger Bauwerke am Endlagerstandort

In TRANSENS wird transdisziplinär geforscht. Die interessierte Öffentlichkeit und andere außerakademische Akteure werden planvoll in Forschungskontexte und in transdisziplinäre Arbeitspakete (TAP) eingebunden.

Flexibilität statt linearer Ablauf des Verfahrens: schrittweises Vorgehen, Haltepunkte im Verfahrensablauf, die Option von begründeten Rückschritten und die Reaktion auf neue Forschungsergebnisse sind die Themen im transdisziplinären Arbeitspaket (TAP) HAFF.

Das iBMB analysiert obertägige Lagerungskonzepte für hochradioaktive Abfälle und entwickelt daraus in einem transdisziplinären Verfahren idealtypische Konzepte für obertägige Anlagen von Tiefenlagern bestehend aus Eingangslager mit Konditionierungsanlage sowie dessen Infrastruktur und der baulichen Transportinfrastruktur unter Tage.

Besonders geeignete Konzepte werden in 3D in einer interaktiven virtuellen Umgebung visualisiert (VR). Bei der Ausgestaltung der Konzepte liegt der Fokus auf Monitoring, Rückholbarkeit, Ökobilanz und Baukosten. Wesentliches Element ist dabei ein lernfähiges Lebenszyklusmanagementsystem, mit dem zu jedem Zeitpunkt der aktuelle bauliche Zustand der Infrastruktur bewertet werden kann. Diese Informationen können dann an etwaigen Haltepunkten im weiteren Entscheidungsprozess berücksichtigt werden.

Projektträger: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Projektbeteiligte Forschungseinrichtungen:

TRANSENS ist ein Verbundvorhaben, in dem 16 Institute bzw. Fachgebiete von neun deutschen und zwei Schweizer Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten.

Förderdauer/ Laufzeit: 01.10.2019 bis 30.09.2024

Ansprechpartner: Alexander Gunkler M. Sc.

Das Vorhaben adressiert die Thematik des Partikelbett 3D-Druckens und schlägt einen innovativen numerischen Ansatz zur Simulation und Vorhersage des Druckprozesses vor. Eine der vielversprechendsten Partikelbett-3D-Druckverfahren ist die Selektive Zementintrusion. Dieses Verfahren basiert auf der lokalen Einbringung eines Fluids (Zementleim) in ein Partikelbett (Gesteinskörnung) und dessen anschließende Erstarrung und Erhärtung. Der Hauptvorteil dieser Technik ist die hohe Auflösung und die Möglichkeit nahezu beliebig geformte Bauteile herzustellen. Bisher wurde diese Technik erfolgreich an klein- und mittelskaligen Objekten mit Festigkeiten von bis zu 70 N/mm² angewendet. Um eine erfolgreiche Anwendung in der Bauindustrie zu realisieren, sind jedoch noch grundlegende Fragen zu klären. Geeignete Modelle zur Beschreibung und Vorhersage des Druckprozesses sind daher unerlässlich.

Das Ziel dieses Projektes ist es, den Prozess des Partikelbett-3D-Druckens numerisch zu untersuchen und das Eindringen des Fluids in das Partikelbett zu prognostizieren. Basierend auf den experimentell bestimmten Eingangsparametern, wie den rheologischen Eigenschaften des eindringenden Fluids und der Durchlässigkeit des Partikelbetts, soll die endgültige Eindringtiefe, welche die Qualität des gedruckten Teils (mechanische Eigenschaften, Dauerhaftigkeit und geometrische Präzision) bestimmt, vorhergesagt werden. Als Ergebnis soll ein numerisches Werkzeug stehen, welches den Druckprozess simulieren und prognostizieren kann. Das Werkzeug wird in der Lage sein, das Fließen des Zementleims im Prozess vorherzusagen und zu optimieren. Die Originalität und das Innovationspotentials des Forschungsansatzes basiert auf zwei Merkmalen: (I) Beschreibung des Partikelbetts als poröses Medium und (II) explizite Berücksichtigung des Strukturaufbaus im Zementleim infolge Thixotropie. Um diese Ziele zu erreichen, ist Grundlagenforschung im Hinblick auf (a) die spezifische Charakterisierung und Steuerung der rheologischen Eigenschaften des Zementleims für das Partikelbett 3D-Drucken, (b) die Packung und Permeabilität des Partikelbetts und (c) die numerischen Methoden zur Simulation und Vorhersage des Druckprozesses notwendig.

Projektträger: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Projektbeteiligte Forschungseinrichtungen: BAM, Berlin

Förderdauer/ Laufzeit: 01.08.2019 bis 30.11.2021

Ansprechpartner: David Böhler M. Sc., Dr.-Ing. Inka Mai

In dem Projekt soll ein sensorgestütztes und webbasierendes Diagnose- und Monitoring-System, mit dem AKR-(Alkali-Kieselsäure-Reaktion)-Schäden an Verkehrs- und Ingenieurbauwerken analysiert und die Entwicklung des Schadensverlaufs und der Sanierungsmaßnahme bestimmt wird, entwickelt werden. Dazu ist ein valides Messverfahren und -system zur Erfassung und Analyse bauwerks- und sanierungspezifischer Parameter zu entwickeln. Die technischen Entwicklungsziele innerhalb des FuE-Projektes beinhalten einen hohen Innovationsgrad und ein hohes technisches Risiko.

Die Hauptaufgaben der TU BS im vorliegenden FuE-Projekt umfassen zum einen die Ermittlung der Einflussfaktoren und technischen Parameter eines AKR-Schadenverlaufs anhand eines neu zu entwickelnden Laborversuchsaufbaus. Zum anderen die Entwicklung von Algorithmen für die Filterung und Analyse der Monitoringdaten, sowie die Mitwirkung bei der Validierung in Frage kommender Sensorsysteme für das angestrebte Monitoringsystem. Dabei bestehen enge Schnittstellen zu den beiden Kooperationspartnern IMF und ME, die im Folgenden, in der Beschreibung der Arbeiten, thematisiert werden.

Die Entwicklung von AKR-Kenndaten, d.h. die Ermittlung der Einflussfaktoren und technischen Parameter für die Analyse- und Prognose des Schadensverlaufs, wird im Teilprojekt B der TU BS durch Simulation von AKR-Schäden an einem Labor- und Technikumsmodell, durchgeführt. Im Teilprojekt A von IMF werden in Praxisversuchen Vergleichskenndaten des AKR-Schadensverlaufs zwischen sanierten und nicht sanierten Bereichen am Objekt ermittelt. Hieraus sollen letztlich, zusammen mit den von der TU BS untersuchten AKR-Schädigungsreaktionen und Einwirkungsfaktoren mathematische Modelle zur Bestimmung eines geeigneten Instandsetzungszeitpunkts und die Empfehlung eines Sanierungssystems abgeleitet werden.

Projektpartner: Institut für Materialprüfung und -forschung GmbH (IMF)

Müller-electronic GmbH (ME)

Projektträger: AiF Projekt GmbH, Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWi

Laufzeit: 3,5 Jahre

Ansprechpartner: Sina Bremer M. Sc.

Bauwerke werden zweckgebunden für eine vorgesehene Nutzungsdauer entworfen und für planmäßige Einwirkungen nachgewiesen. Das Nachweiskonzept setzt in der Regel den Idealzustand des Bauwerks bei der Erstellung als für die gesamte Nutzungsdauer gegeben voraus. Tatsächlich ändern sich der Zustand der Baustoffe und damit die Eigenschaften des Bauwerks im Laufe der Nutzungsdauer, sodass dessen Zuverlässigkeit und Qualität mit der Zeit abnehmen und die Trag- und Gebrauchssicherheit beeinträchtigt sein kann. Der Prozess der „Zustandsänderung“ von Baustoffen und Tragwerken kann je nach Art des Baustoffes und der Einwirkung chemische oder physikalische Ursachen haben und findet auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen statt.

Ziel des Forschungsverbundes ist die Entwicklung von Ansätzen zur Beschreibung und Bewertung der Zustands- und Qualitätsänderung von Bauwerken des Konstruktiven Ingenieurbaus unter chemischen und physikalischen Einwirkungen. Die zur Zustandsänderung beitragenden in der Regel mehrfach gekoppelten Prozesse sollen mit homogenisierenden Modellen im Rahmen der Kontinuumsmechanik und der Theorie poröser Medien mit dem Ziel beschrieben werden, die Phänomenologie der Alterung numerisch untersuchen und für Einzelfälle prognostizieren zu können. Die Prognosemodelle sollen die Phänomene nicht getrennt als „Insellösungen“ abbilden, sondern das Zusammenwirken der Prozesse erfassen, um eine integrale Aussage über die Qualität eines Bauwerks zu ermöglichen. In Weiterentwicklung der zurzeit vorhandenen makroskopischen Modelle sollen die Mechanismen auf verschiedenen Raum- und Zeitskalen der Materialstruktur untersucht, beschrieben und experimentell validiert werden. Auf Grundlage der numerischen und experimentellen Ergebnisse sollen vereinfachende Ingenieurmodelle bis zur Anwendung auf Tragwerksebene entwickelt werden.

Die Weiterbildung der Doktoranden erfolgt in einem strukturierten Doktorandenprogramm, in dem die erbrachten Leistungen mit Leistungspunkten honoriert werden. Das Ausbildungskonzept umfasst fachliche Komponenten im Bereich der experimentellen Baustoffwissenschaften, der mathematisch-mechanischen Modellbildung und der Tragwerksanalyse sowie den Erwerb überfachlicher Qualifikationen im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens und des Wissenschaftsmanagements. Aufgrund der baustoffübergreifenden Fragestellung eröffnet sich den Doktoranden die Möglichkeit, völlig unterschiedliche Phänomenologien zu verstehen, zu bewerten und mit entsprechenden Prognosemodellen zu beschreiben.

Weitere Informationen zum Graduiertenkolleg: https://www.tu-braunschweig.de/grk-2075

Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Manfred Krafczyk

Beteiligte Institute: Institute der TU Braunschweig der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften sowie der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät, des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung und der LU Hannover

Förderdauer / Laufzeit: 4,5 Jahre

gefördert durch: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Alterung, Materialermüdung und die gestiegene Verkehrsbelastung an vielen Betonbrücken an Bundesfernstraßen in Deutschland erfordern Instandsetzungs- oder auch Verstärkungsmaßnahmen. Eine wirtschaftliche Methode zur Ertüchtigung von Stahlbetonbauteilen ist das Verstärken mit aufgeklebter Bewehrung aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK). Die extern aufgeklebte Armierung erhöht die Belastbarkeit der gealterten Betonbauteile und bewirkt somit eine Verlängerung der Lebensdauer. Die Tragwirkung dieser Instandsetzungsmaßnahme wird hauptsächlich durch den Klebverbund zwischen dem aufgeklebten Kohlefaserkunststoff und Beton beeinflusst. Der Klebeverbund wird jedoch durch Umwelteinflüsse, Alterungserscheinungen und Ermüdungsschädigung über den Nutzungszeitraum erheblich beeinträchtigt. Um die Standsicherheit dieser verstärkten Bauteile zu gewährleisten, muss die Tragfähigkeit des Klebeverbundes sichergestellt sein. Die Untersuchung und Modellierung des Verbundtragverhaltens sind bei mit aufgeklebten CFK-Lamellen verstärkten Betonbauteilen von entscheidender Bedeutung.

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Ermittlung der inneren Kräfte in Beton, Stahl und aufgeklebter Bewehrung eines verstärkten Betonbauteils bei Dauerlast Beanspruchungen. Dazu müssen Ansätze entwickelt werden, mit denen die Kraftaufteilung zwischen eingelegter und aufgeklebter Bewehrung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Verbundverhältnisse ermittelt werden können.

Experimentelle Untersuchungen an gemischt bewehrten Stahlbetonbalken werden dabei als Grundlage für die Modellierung des zeitabhängigen Verbundtragverhaltens unterschiedlicher Bewehrungsstränge sowie das Degradationsverhalten des Betons dienen. Ferner werden hochmoderne faseroptische Messsysteme für die Erfassung der Dehnungszustände des verstärkten Bauteils über den Untersuchungszeitraum eingesetzt.

Mit der Beschreibung des zeitabhängigen Materialverhaltens und den Degradationsmodellen des Verbundtragverhaltens, wird es möglich sein, ein Prognosemodell zu erstellen, das in der Lage ist, eine Aussage über die Resttragfähigkeit des verstärkten Bauwerks zu treffen.

Ansprechpartner: Zhuo Chen M. Sc.

Bei einer klassischen Betoninstandsetzung wird der geschädigte Beton abgetragen, bis der "gesunde" Kernbeton erreicht ist. Anschließend erfolgt eine Reprofilierung des zuvor abgetragenen Betons mit Hilfe eines zementären Instandsetzungsmörtels oder -betons. Nach einer solchen Instandsetzung wird ein Bauteil in der Regel als neuwertig betrachtet.

Neueste Forschungsergebnisse ermöglichen es nun, den gültigen Ansatz zur probabilistischen Lebensdauerbemessung nach Gehlen auch für die Berechnung der Restlebensdauer eines Stahlbeton[-]bauteils im Hinblick auf carbonatisierungsinduzierte und chloridinduzierte Korrosion zu übertragen. Die Grundlage der Berechnungsansätze bildet das 2. Fick’sche Gesetz, womit sich die Diffusions[-]mechanismen von CO2 und Chlorid-Ionen beschreiben lassen. Die Alterung eines Bauteils und seiner Materialwiderstände gegen chemischen Angriff wird im Falle der Carbonatisierung mit Hilfe des Wurzel-Zeit-Ansatzes und im Falle des Chlorideindringens über die Anpassung des Chloriddiffusionskoeffizienten mit Hilfe eines experimentell ermittelten Altersexponenten berücksichtigt.

Der Beitrag der Mechanik bei der Beschreibung von Alterungsprozessen in einer Instandsetzungsschicht wurde in den gängigen Modellen zur Lebensdauerbemessung bislang nicht integriert. Dass hier Forschungsbedarf besteht, wird bei der Betrachtung der Steuerbarkeit von Spannungsverteilungen zwischen Instandsetzungsmaterial und Altbeton über die Variation des E-Moduls in der Instand[-]setzungsschicht deutlich. Ein weiches System entzieht sich einer Belastung während ein steiferes den Altbeton ggf. entlastet und selbst den Lastabtrag übernimmt. Infolge von Verformungen (hervorgerufen aus Belastung, Schwindprozessen oder Temperaturdehnung) kommt es lange vor einer mit dem Auge sichtbaren Rissbildung zu einer Mikrorissbildung in der Zementsteinmatrix. Damit einher geht eine Veränderung der dauerhaftigkeitsrelevanten Materialwiderstände.

Ziel der Arbeit ist es deshalb, im Sinne einer mög[-]lichst hohen Lebensdauer, ideale Kombinationen mechanischer Kenngrößen zwischen Altbeton und Instandsetzungsmaterial zu bestimmen. Betrachtet werden soll dabei die Spannungsverteilung im Bauteilquerschnitt und die daraus resultierende Mikrorissbildung. Diese Betrachtungen sollen im Weiteren mit Untersuchungen zum Einfluss der Mikrorissbildung auf den Chloriddiffusionskoeffizienten und den Carbonatisierungswiderstand in Zusammenhang gebracht werden.

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Stefan Ullmann

Die Sanierung gealterter Gebäude und Infrastrukturbauwerke ist im Bauwesen immer wichtiger geworden. Oft haben die Ingenieure mit alten Gebäuden zu tun, die eine nachträgliche Verstärkung benötigen. Ein Material, welches die Anforderungen für Verstärkungen erfüllt, leicht zu verarbeiten ist und gute mechanische Eigenschaften aufweist, ist Kohlefaserverstärker Kunststoff (CFK). Ein wichtiger Punkt der Verstärkung ist die Überprüfung der Klebeverbindung zwischen Beton und Lamellen, weil das Verbundversagen, die sogenannte Entkoppelung, spröde ist und ohne Vorankündigung eintritt. Im Zuge vorheriger Untersuchungen wurde eine mögliche Korrelation zwischen der Rissbildung und einem Koeffizienten des Verbundes, der von der Bruchenergie abhängig ist, herausgestellt. Die Rissbildung wurde bisher mithilfe von Rauhigkeitsparametern dargestellt, aber die die Rissbildung beeinflussenden Faktoren sind noch Gegenstand der Forschung.

Ziel des Projektes ist es, die Eigenschaften des Betons zu untersuchen, die maßgebend für die Rissbildung sein können. Die zu untersuchenden Parameter sind die mechanischen Eigenschaften der Gesteinskörnung und des Zementsteins sowie Form und Kornverteilung (Sieblinie) der Gesteinskörner. Das Forschungsprogramm wird in zwei Teile gegliedert. Zunächst wird das Augenmerk auf die kleine Ebene (Mesoskala) gelegt um die Mechanismen besser zu verstehen. In diesem Forschungsabschnitt wird der Schwerpunkt auf die Untersuchung der Proben mithilfe des Mikro CTs und die sich anschließende Auswertung (Segmentierung und Rekonstruktion) der Bilder gelegt. Gewonnene Erkenntnisse werden in der zweiten Phase des Projektes in weiteren Versuchen validiert. Hier sind vor allem Experimente auf der Makroebene geplant, bei denen Proben zyklisch belastet werden. Anhand der Ergebnisse des Versuchsprogramms soll ein in der Praxis anwendbares Ingenieurmodell entwickelt werden.

Ansprechpartner: Matteo Lunardelli M. Sc.

Die Rissbildung durch das Zugversagen von Beton ist ein wesentliches Merkmal des Stahlbetonbaus. Im Fall von Trennrissen können sich bereits sehr kleine Rissbreiten aufgrund des erhöhten Stofftransports durch die Risse negativ auf die Dauerhaftigkeit von Bauteilen auswirken. Insbesondere die realitätsnahe Vorhersage des Wassertransports ist von zentralem Interesse. Zum Einfluss der Rissbreite auf die Durchflussmenge wurden in diversen Forschungsarbeiten bereits wichtige Erkenntnisse gewonnen. Neben der Rissbreite haben auch die Rauheit der Rissflanken sowie der Rissverlauf einen großen Einfluss auf die Durchflussmenge.

Zum besseren Verständnis dieser Zusammenhänge ist die Durchführung verschiedener Experimente geplant. Dazu gehören die Untersuchung der Rauheit verschiedener Betone mittels Digitalmikroskopie sowie die Bestimmung des Rissverlaufes in Abhängigkeit verschiedener Faktoren wie beispielsweise des Bewehrungsgrades und der Gesteinskörnung mittels mikro-Computertomografie. Desweiteren sollen Durchflussversuche an bewehrten Probekörpern mit definierten Rissbreiten an der Probenoberfläche durchgeführt werden.

Ziel des Teilprojektes ist es, ein Ingenieurmodell zur Vorhersage des Flüssigkeitstransportes durch Trennrisse zu entwickeln. Als Grundlage dafür wird das um den Durchflussbeiwert ξ (0 [lt] ξ [lt] 1) erweiterte „cubic-law“-Modell nach Hagen-Poiseuille genutzt. Demnach ergibt sich der Durchfluss durch einen Trennriss zu q = (ξ∙g∙I∙b∙w³)/(12∙ν) [m³/s].

Darin ist g die Gewichtskraft, I der Druckgradient, b die Risslänge orthogonal zur Fließrichtung, ν die kinematische Viskosität des Wassers und w die Rissbreite an der Bauteiloberfläche. Das „cubic-law“-Modell soll weiter optimiert und gegebenenfalls auf zusätzliche Lastfälle erweitert werden. Von besonderem Interesse sind darin ξ und w. Beide Parameter sollen mithilfe der aus den Ergebnissen der Untersuchungen gewonnenen erweiterten Wissens- und Datengrundlage zum Einfluss der Betoneigenschaften und der Bewehrung besser beschreibbar werden.

Die erweiterte Datengrundlage aus den experimentellen Untersuchungen soll die stochastische Beschreibung der Rauheit und des Rissverlaufes ermöglichen. Die Ergebnisse sollen schließlich in ein Ingenieurmodell für den Flüssigkeitstransport übertragen werden.

Ansprechpartnerin: Lena Mengel M. Sc.

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines Materials auf Tonbasis, mit dem eine langlebige Schalung im Extrusionsverfahren gedruckt werden kann. Als Anwendungsfall wird in diesem Projekt die Herstellung einer Betonsäule adressiert. Die Vorteile der additiven Fertigung einer tonbasierten Schalung liegen neben der großen Gestaltungsfreiheit der Form in der Umweltfreundlichkeit, da das Material wiederverwendet werden kann. Das Hauptziel der TU Braunschweig ist die Entwicklung eines tonbasierten Materials mit ausreichender Grünstandsfestigkeit bei gleichzeitig guter Verarbeitbarkeit. Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der TU München (Deutschland) und der USI in Mendrisio (Schweiz) durchgeführt, wo das Gesamtkonzept und die Roboterbahnplanung entwickelt werden.

Projektförderer: DFG, TRR 277 AMC, SNSF

Projektpartner: Institut für Digitale Fabrikation, Technische Universität München und Università Svizzera Italiana, Accademia di Architettura, FMAA, Schweiz

Dauer: 1 Jahr (Beginn: 01.12.2022)

Ansprechpartner: Evelien Dorresteijn M. Sc.

Ziel ist der Aufbau einer Geräteinfrastruktur ("RheoStruc3D Lab") für die integrale Charakterisierung der rheologischen Eigenschaften und der Mikrostruktur von Werkstoffen während der Verarbeitung bei der additiven Fertigung (3D Drucken) im Bauwesen. Das "RheoStruc3D Lab" stellt eine deutschland- und europaweit alleinstehende Forschungsinfrastruktur dar, welche exzellente neue Forschungsmöglichkeiten zur Untersuchung und Beschreibung bislang nur unzureichend bekannter Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften zementbasierter Stoffsysteme sowie deren Struktur und Rheologie in den unterschiedlichen Prozessschritten bei der additiven Fertigung bietet. Ziel ist die Erarbeitung der wissenschaftlichen und technischen Grundlagen im Hinblick auf die Entwicklung innovativer Materialien und die Optimierung der einzelnen Prozessschritte für die additive Fertigung im Bauwesen unter besonderer Berücksichtigung der Verfahrens-Werkstoff-Interaktion.

Die Investition in die neue Geräteinfrastruktur umfasst:

Laut §19 Abs. 2 VOL/A wird über die Auftragsvergabe informiert:

Zu 1.: Der Zuschlag für eine laseroptische Sonde ParticleTrack G400 wurde im Juli 2018 an die Firma Mettler-Toledo erteilt.

Zu 2.: Der Zuschlag für ein Rheometer MCR 502 wurde im März 2018 an die Firma Anton Paar erteilt.

Zu 3.: Der Zuschlag für einen Hochleistungslabormischer Eirich R08W wurde im Juni 2018 an die Firma Dyckerhoff erteilt.

Zu 4.: Der Zuschlag für einen 3D-Partikelbettdrucker für mineralische Materialien wurde im September 2019 an eine Firma für Maschinen [&] Automation in Italien erteilt.

Projektträger: NBank/EFRE

Laufzeit: 01.01.2018-31.12.2019

Ansprechpartner: Dr.-Ing. Inka Dreßler, Dr.-Ing. Hans-Werner Krauss

Die Verarbeitung mineralischer Baustoffe ist der technologische Kern bei der Herstellung und[nbsp]Instandhaltung von Bauwerken. Zwar bietet ihre Formbarkeit im Frischzustand nahezu[nbsp]unbegrenzte Möglichkeiten bezüglich der Bauwerksgestaltung und Ausführungstechnologien,[nbsp]jedoch wird heute nur ein Bruchteil dieses enormen Potenzials genutzt. Der Grund hierfür[nbsp]ist, dass traditionelle, einfache Bauteilgeometrien wie Wände oder Decken vermeintlich allein[nbsp]auf Basis empirisch gewonnener Regel „gegossen“ werden können. Diese Trugvorstellung ist[nbsp]die eine Ursache der bisher fehlenden tiefgehenden Auseinandersetzung mit dem[nbsp]rheologischen Verhalten von Baustoffen. Eine extrem hohe Anzahl von Bauschäden, eine[nbsp]geringe Effizienz der Bauvorgänge und Probleme beim Einsatz wechselnder[nbsp] Baustoffzusammensetzungen und Verarbeitungstechniken belegen jedoch die eklatanten[nbsp]Defizite dieser empirischen Vorgehensweise. Das Fehlen der wissenschaftlichen Grundlagen[nbsp]für die Beherrschung der Rheologie-basierten Prozesse stellt aber vor allem ein zentrales[nbsp]Hemmnis bei der Entwicklung neuer, hoch innovativer Bautechnologien dar, wie bspw. des 3D-Druckens[nbsp]mit Beton, sowie bei der Lösungsfindung für aktuelle technische Herausforderungen,

wie z.B. das Pumpen in extreme Höhen.

Die zweite Ursache für das Fehlen der rheologischen Grundlagen ist eine sehr hohe[nbsp]Komplexität der Baustoffsysteme. Die ausgesprochen hohe chemische Reaktivität[nbsp]mineralischer Bindemittel führt bereits Sekunden nach der Wasserzugabe zu einer starken[nbsp]Veränderung der Partikelmorphologie, zur Auflösung größerer und Bildung neuer, nanoskaliger[nbsp]Partikel und zur drastischen Änderung der Chemie der Trägerflüssigkeit. Sowohl die gebildeten[nbsp]Nanopartikel als auch die Trägerflüssigkeit interagieren wiederum mit granularen[nbsp]Ausgangsstoffen bis zu mehreren Zentimetern Größe (Multiskaligkeit). Weiterhin sind[nbsp]Baustoffsuspensionen immer komplexe Mehrphasen, die neben Wasser und verschiedensten[nbsp]mineralischen Partikeln auch organische Additive und Luftporen enthalten. Die Verarbeitung[nbsp]von Baustoffen ist schließlich durch eine enorm große Bandbreite von Verformungsraten[nbsp]geprägt, was wiederum extrem hohe Anforderungen an die Charakterisierung- und[nbsp]Simulationsmethoden stellt.

Das Ziel des beantragten SPP ist es, die wissenschaftlichen Grundlagen für eine[nbsp]Rheologie-basierte Gestaltung von Bauprozessen sowie für die Entwicklung neuer,[nbsp]nachhaltiger Baustoffe und bahnbrechender Verarbeitungstechnologien zu schaffen.

Dieser im Bauwesen völlig neue Ansatz wird durch eine sichere Vermeidung[nbsp]herstellungsbedingter Schäden sowie eine effiziente Nutzung der Materialien, Technik und[nbsp]Energie zu einer deutlichen Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des[nbsp]Bauens führen und öffnet die Tür für neue Bauformen und Bauweisen.

Die hohe Komplexität der wissenschaftlichen Fragestellung erfordert eine breite[nbsp]Kompetenzbündelung von Ingenieur- und Naturwissenschaftlern/innen. Aufgrund aktueller[nbsp]Fortschritte im Bereich der relevanten Messtechnik und Simulationsmethoden bietet ein SPP[nbsp]gerade zum jetzigen Zeitpunkt ideale Rahmenbedingungen, um den dargestellten

Themenkomplex erfolgreich zu erforschen.

Weitere Informationen zum Schwerpunkprogramm:[nbsp]http://www.spp2005.de/

Sprecher: Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine, Institut für Baustoffe, TU Dresden

Beteiligte Einrichtungen:[nbsp]Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,[nbsp]Technische Universität Berlin,[nbsp]Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Technische Universität Bergakademie Freiberg,[nbsp]Universität Stuttgart, Technische Universität München, Technische Universität Darmstadt, Technische Universität Braunschweig,[nbsp]Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM),[nbsp]Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Technische Universität Dresden, Bauhaus-Universität Weimar,[nbsp]Friedrich-Schiller-Universität Jena,[nbsp]Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.,[nbsp]Universität Paderborn

Projektträger: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Förderdauer / Laufzeit: 3 Jahre

Um ein tiefgreifendes Verständnis für die grundlegenden Mechanismen der Verarbeitungseigenschaften zementbasierter Werkstoffe zu entwickeln, ist Grundlagenforschung zu den Wechselwirkungen zwischen der Mikrostruktur und den rheologischen Eigenschaften des Zementleims unabdingbar. Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es daher, den Einfluss der Fließmittel/Partikel-Wechselwirkungen auf die Mikrostruktur, die Viskosität und den thixotropen Strukturaufbau zement-basierter Suspensionen zu untersuchen. Die grundlegende Beschreibung der inneren Struktur zementbasierter Suspensionen stellt aufgrund der Polydispersität, der Undurchsichtigkeit, der hohen Feststoffkonzentrationen und der Hydratationsreaktion keine triviale Aufgabe dar. Daher fehlt es derzeit an einem fundamentalen Verständnis der inneren Struktur von Zementleim, welche die Verarbeitungseigenschaften von Beton maßgeblich bestimmt. Darüber hinaus beeinflusst die Mikrostruktur des frischen Zementleims die Mikrostruktur des Zementsteins und damit maßgeblich die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons. Die Mikrostruktur selbst wird durch die interpartikulären Wechselwirkungen bestimmt. Vereinfacht kommt es zu einer Agglomeration sobald die anziehenden Wechselwirkungen die abstoßenden Wechselwirkungen übersteigen. Das Verständnis des Einflusses von Fließmitteln auf die Mikrostruktur und die zuverlässige Beschreibung der interpartikulären Wechselwirkungen in zementbasierten Suspensionen stellen somit einen maßgeblichen Schritt zum grundlegenden Verständnis der rheologischen Eigenschaften dar. Im geplanten Forschungsvorhaben sollen Zementleime und Mörtel mit spezifisch polymerisierten Fließmitteln hergestellt werden. Bei den Fließmitteln mit phosphat- und polycarboxylat-basierten funktionellen Gruppen werden gezielt die Hauptkettenlänge, die Seitenkettenlänge und die Seitenkettendichte variiert. Von den Leimen und Mörteln werden dann die Viskosität und der thixotrope Strukturaufbau mittels Rotationsrheometrie bestimmt. Gleichzeitig, wird der Aufbau der Mikrostruktur mittels eines in-situ-Lasermessverfahren (Dynamical Optical Reflectance Measurement with Selective Multi Depth Focus) beobachtet (Abb.). Die Kinetik des Strukturabbaus in Abhängigkeit der Scherrate wird hingegen im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht adressiert. Der Einfluss der Fließmittelstruktur auf die Mikrostruktur, die Viskosität und den thixotropen Strukturaufbau wird abschließend auf Basis der kolloidalen Oberflächen-Wechselwirkungen, der Hydratationskinetik und eines Mikrostrukturmodells diskutiert.

Ansprechpartner: David Nicia, M. Sc.

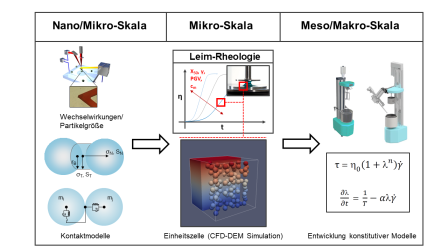

Das Projektziel ist die Entwicklung konstitutiver Stoffmodelle für die Vorhersage der rheologischen Eigenschaften zementärer Suspensionen auf Grundlage der chemischen und physikalischen Partikel- und Fluideigenschaften. Dank des Lückenschlusses zwischen den grundlegenden Wechselwirkungen auf Nano- und Mikroebene und dem makroskopischen Fließverhalten trägt das Projekt ganz wesentlich zur Verbesserung vorhandener Modellierungsansätze bei, wodurch diese allgemeiner und breiter abwendbar werden. Damit wird eine zuverlässigere Simulation und Modellierung des Fließverhaltens von Frischbeton auch bei Prozessen mit komplexer zeitveränderlicher Scherbelastung, wie z.B. beim Pumpen, 3D-Drucken oder Spritzen, ermöglicht. Für die Modellentwicklung werden die zeit- und scherratenabhängigen dispersen und rheologischen Eigenschaften zementärer Suspensionen in Bezug auf die grundlegenden Materialeigenschaften und Interaktionen experimentell und numerisch erforscht. Mit Hilfe gekoppelter CFD-DEM-Simulationen werden die relevanten Partikel-Partikel- und Partikel-Fluid-Wechselwirkungen in Abhängigkeit von den chemischen und physikalischen Eigenschaften der Fluidphase und der Feststoffkomponenten sowie der Prozessparameter zum ersten Mal umfassend modellhaft beschrieben. Zu diesem Zweck werden in dem Projekt neue Kontaktmodelle mit zeitveränderlichen Funktionen entwickelt und in den gekoppelten CFD-DEM-Simulationen eingesetzt. Die Ergebnisse aus der Simulationsumgebung werden umfassend experimentell kalibriert und validiert. Die relevanten Eigenschaften reaktiver und nicht-reaktiver Partikelsysteme sowie der Fluidphase werden in Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen charakterisiert. Die dispersen und rheologischen Eigenschaften der Suspensionen werden mittels Rotationsrheometrie, Oszillationsrheometrie und weiteren Methoden zur Mikrostrukturcharakterisierung bestimmt. Der Effekt der Mikrostrukturentwicklung auf die rheologischen Eigenschaften wird über das Agglomerationsverhalten der Partikel beschrieben, welches für einen breiten Scherratenbereich in Abhängigkeit von der Zeit sowie von der Scherhistorie, auch unter Berücksichtigung der Hydratation, erforscht wird. Das Agglomerationsverhalten wird durch die Messung der veränderlichen Partikelgrößenverteilung im Scherzustand mittels einer Laserrücktreumethode beschrieben, welche zu diesem Zweck in einen neu entwickelten Rheometeraufbau integriert wird. Die Ergebnisse werden zur Entwicklung konstitutiver rheologischer Modelle genutzt, welche sowohl thixotropie- als auch hydratationsbedingte Effekte abbilden können. Als ein entscheidender Parameter für die Mehrskalen-Modellierung sowie für die konstitutiven Stoffmodelle wird die lokale, auf die Leimphase einwirkende Scherrate zum ersten Mal detailliert beschrieben. Durch das Ansetzen realistischer Scherparameter wird eine deutlich zuverlässigere Modellierung, auch über mehrere Skalen, ermöglicht.

Ansprechpartner: Mahmoud Eslami Pirharati, M. Sc.

Jährlich erkranken ca. 600.000 Patienten an einer nosokomialen Infektion, einer Krankheit, die erst im Zuge eines Aufenthalts oder einer Behandlung in einem Krankenhaus auftritt. Hierbei ist die hohe Anzahl an Krankenhausinfektionen von vielen Faktoren abhängig, u.a. von geeigneten baulich-funktionellen Voraussetzungen und betrieblichen Maßnahmen. Während also auf höherer Ebene die räumliche Anordnung an Abläufe unter dem Gesichtspunkt der Infektionsrisikominimierung angepasst und auch die technische Ausstattung optimiert werden können, ist die Materialauswahl auf kleinerer Ebene ein weiterer Faktor zur hygienisch optimalen Gestaltung.

Die in Krankenhäusern verwendeten Materialien sind einerseits typische Baustoffe, wie Putze, Mauerwerk, Trockenbaustoffe oder Wand- und Bodenbeläge, die wenig oder zumindest nur indirekt mit Personal und Patienten in Berührung kommen. Weitergehend sind dies aber auch Mobiliar, Armaturen und Garnituren von Fenstern, Türen oder im Sanitärbereich, die stets direkten Kontakt haben. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Einsatzort werden die Materialien bestimmten Umgebungsbedingungen zugeordnet und klassifiziert. Weiterhin sollen wesentliche Materialeigenschaften untersucht werden, die sehr wahrscheinlich über eine Besiedlung und Ausbreitung von Keimen auf Oberflächen entscheiden.

Hiermit wird das Ziel verfolgt Krankenhäuser durch eine geschickte Materialwahl hygienesicher zu gestalten und somit nosokomiale Infektionsraten zu senken.

Projektträger: Forschungsinitiative ZukunftBau des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung

Projektbeteiligte Forschungseinrichtungen:

Institut für Konstruktives Entwerfen, Industrie- und Gesundheitsbau der Technischen Universität Braunschweig

Förderdauer/ Laufzeit: 01.09.2014 - 31.10.2016

Ansprechpartner: Dr.-Ing. Inka Dreßler

Veröffentlichungen:

Moderne Hochleistungsbetone ermöglichen immer leichtere, filigranere und ressourcenschonendere Bauwerke, die jedoch aufgrund ihres reduzierten Eigengewichts schwingungsanfälliger sind. Bauwerke und Bauteile wie weitgespannte Brücken des Hochgeschwindigkeitszugverkehrs, Windenergieanlagen oder Maschinenfundamente sind zudem typischerweise sehr großen veränderlichen Beanspruchungen und sehr hohen Lastwechselzahlen ausgesetzt. Das Ermüdungsverhalten des Hochleistungsbetons ist für die Auslegung und Realisierung solcher Betonanwendungen entscheidend. Durch die derzeit noch bestehenden Wissenslücken hinsichtlich der Entstehung und Fortpflanzung von Ermüdungsschädigung in Hochleistungsbetonen wird der effektive Einsatz moderner Hochleistungsbetone behindert.

Das Ziel dieses Schwerpunktprogramms 2020 ist es, die Materialdegradation von Hochleistungsbetonen in Kombination neuester experimenteller und virtuell-numerischer Methoden zu erfassen, zu verstehen, zu beschreiben, zu modellieren und zu prognostizieren. Da Schädigungsprozesse auf sehr kleinen Skalenebenen ablaufen, lassen sie sich nicht vollständig im Belastungsversuch beobachten. Bereits die Erfassung von geeigneten Schädigungsindikatoren während des Versuchs macht die ohnehin zeitaufwendigen Ermüdungsversuche sehr anspruchsvoll. Insofern werden die angestrebten Erkenntnisse in enger Verzahnung der Baustoffwissenschaften und der numerischen Mechanik, d. h. in der Verzahnung von Experiment und Berechnung – im Experimental-Virtual-Lab – entwickelt. Die modellhafte Abbildung des heterogenen Gefüges von Beton sowie die Schädigungs- und Rissmodellierung auf verschiedenen Skalenebenen sowie über mehrere Tausend Lastwechsel stellen besondere Herausforderungen in diesem Schwerpunktprogramm dar.

Weitere Informationen zum Schwerpunktprogramm: www.spp2020.uni-hannover.de

Projektträger: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Laufzeit: 3 Jahre

Ziel des Projektes ist es, das Risswachstum unter zyklischer Beanspruchung in hochfestem Beton auf der Mesoskala experimentell und numerisch zu analysieren. Das Versuchsprogramm beinhaltet bruchmechanische Versuche mit wenigen Zyklen und Dauerschwingversuche mit bis zu 2 Mio. Lastspielen an Probekörpern unterschiedlicher Größe, die z.T. im Computertomographen durchgeführt werden. Die Mesoskala ist als die Skala definiert, bei der die Betonbestandteile Gesteinskörnung, Poren, Zementmörtelmatrix und Kontaktzone (ITZ) unterschieden werden. Da es rechnerisch unmöglich ist, Gesteinskörner und Poren jeder Größenordnung aufzulösen, werden diejenigen unterhalb einer geeigneten Größenschwelle idealisiert in die Zementmörtelmatrix und auch in das Kontaktzonenmaterial integriert. Es werden Simulationsmethoden zur Beschreibung der Rissinitiierung und Rissausbreitung anhand eines dreidimensionalen Mesostrukturmodells entwickelt, das mit Hilfe von CT-Scans erstellt wird. Die Computertomographie wird auch für die Deformationsmessung und für die Beobachtung des Rissmusters verwendet, was der Schlüssel zur Validierung der Modellierungsergebnisse sein wird.

Das Projekt ist in der AG3 Betonzusammensetzung/Gefüge angesiedelt.

Projektpartner: Institut für Angewandte Mechanik (TU Braunschweig)

Ansprechpartner: Gauravdatt Basutkar, M. Sc.

Während in der industriellen Fertigung bereits das Thema „Industrie 4.0 – Mensch-Roboter-Kooperation“ diskutiert wird, ist das Bauwesen noch nicht einmal in der Industrie 3.0 angelangt. Zwar hat die Digitalisierung in Form von Entwurfs-, Berechnungs- und Simulationsprogrammen bereits Einzug in das Planungswesen gehalten. Das Bauen an sich hat sich allerdings nicht wesentlich geändert. So werden die hochwertigen Werkstoffe und industriell hergestellten Fertigteile noch immer nach dem Prinzip „Stein auf Stein“ verarbeitet. Menschliches Handeln führt zu variierender Bauteilqualität sowie kostenintensiven Arbeitsprozessen. Die Diskrepanz zwischen theoretisch planbarem und real umsetzbarem ist dementsprechend hoch und wird auch in Zukunft zunehmen, sofern kein Umdenken stattfindet. Einen Lösungsansatz bietet die Digitale Fabrikation, die in der Lage ist, innovative Konstruktionen bei steigender Bauteilqualität und effizientem Ressourceneinsatz zu realisieren.

Ziel dieses interdisziplinären Forschungsvorhabens ist es daher ein Verfahren für die Herstellung geometrisch komplexer Bauteile zu entwickeln. Dabei soll auf den Einsatz von Schalungselementen, die die Formgebung der Bauteile sowie deren Wirtschaftlichkeit bestimmen, verzichtet werden. Stattdessen soll ein innovatives, robotergestütztes Herstellungsverfahren entwickelt werden, das auf der aus dem Tunnelbau bekannten Spritzbetontechnologie basiert. Zur Realisierung des Vorhabens sollen Erkenntnisse aus den Bereichen Maschinenbau, Informatik und den Materialwissenschaften mit denen des Bauwesens zusammengeführt werden.

Grundlage für die Durchführung des Forschungsvorhabens ist ein Forschungsgroßgerät, das die Bezeichnung „DBFL – Digital Building Fabrication Laboratory“ trägt. Das von der DFG geförderte Großgerät ist in seiner Konzeption und Ausführung einzigartig. Innerhalb des Arbeitsraumes können frei orientierbare Bearbeitungsköpfe Material additiv auftragen, hochfeste Materialien subtraktiv bearbeiten sowie „Pick and Place-Operationen“ kooperativ ausführen.

Die erste Phase des Teilprojekts des iBMBs beschäftigt sich mit der Entwicklung einer geeigneten Spritzbetonrezeptur für das Herstellungsverfahren. Dabei muss die Spritzbetonrezeptur auf die Anforderungen, die sich aus einem vorgelagerten Pumpprozess und dem anschließenden Prozess des Spritzbetonauftrags ergeben, abgestimmt werden. In einer zweiten Projektphase sollen die thermischen und mechanischen Bauteileigenschaften modelliert werden.

Projektpartner:

Institut für Montagetechnik, Leibniz Universität Hannover

Institut für Tragwerksentwurf (iTE), Technische Universität Braunschweig

Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (iWF), Technische Universität Braunschweig

Intsitut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (iBMB), Technische Universität Braunschweig

Institut für Informatik Software Systems Engineering, TU Clausthal

Institut für Nichtmetallische Werkstoffe, TU Clausthal

Projektträger: nth – Niedersächsische Technische Hochschule

Laufzeit: 3 Jahre (2016 – 2018)

Ansprechpartner: Niklas Nolte M. Sc.

Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines innovativen Betonpumpverfahrens mit erhöhter Leistungsfähigkeit und Effizienz zum Erzielen größerer Pumphöhen bei niedrigerem Pumpendruck und somit geringerem Energieverbrauch. Dafür ist eine neue, innovative Verfahrenstechnik zur modellunterstützten und sensorbasierten Steuerung des Pumpprozesses sowie ein System zur Beeinflussung des Betonfließverhaltens im Rohr während des Pumpprozesses auf der Grundlage elektromagnetischer Pulsation zu entwickeln. Weiter werden innovative Methoden und Materialien für die Skalenübertragung vom Labor in den Originalmaßstab entwickelt, welche die Parameteridentifikation und die Anwendung des Verfahrens unter verschiedenen Randbedingungen erleichtern. Zudem sollen mögliche Veränderungen der Betoneigenschaften durch die elektromagnetische Pulsation oder die sehr hohen Scherkräfte beim Pumpen untersucht werden, um eine Zertifizierung des Pumpverfahrens im Anschluss an das Projekt vorzubereiten.

Kooperationspartner: ifT – Institut für Fluidtechnologien GmbH (Bremerhaven) und NADA Engineering&Construction Co., Ltd. (Südkorea) und Myongji University (Südkorea)

Projektträger: AiF Projekt GmbH, Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWi

Laufzeit: 3 Jahre (2016-2018)

Ansprechpartner: Dr.-Ing. Inka Dreßler, Niklas Nolte M. Sc., Dr.-Ing. Hans-Werner Krauss

Im Projekt sollen material- und verfahrenstechnische Innovationen geschaffen werden, mit denen die Instandsetzung von Beton- und Stahlbetonbauteilen bei starkem chemischen Angriff (Biogasanlagen und Abwasserbauwerke) deutlich wirtschaftlicher und effizienter als mit heute üblichen Methoden erfolgen kann. Beabsichtigt ist die Entwicklung eines Verbundwerkstoffs (Mörtelsystem), bestehend aus einem alkalisch aktivierten und faserbewehrten Mörtel und einer stahlfreien Bewehrung (z.B. Glasfasergewebe). Das Material soll gegenüber aggressiven Medien beständig sein und rissüberbrückende Eigenschaften aufweisen, um auch bei veränderlichen Rissbreiten im Bauteil dauerhaft eine hohe Dichtigkeit und Säurebeständigkeit zu garantieren. Aufgrund der extremen Umgebungsbedingungen und der besonderen Materialeigenschaften hängt der Erfolg einer Instandsetzung in hohem Maße von den im Rahmen des Projekts zu entwicklenden Techniken und Verfahren zur Applikation des Materials ab. Die zu entwicklenden material- und verfahrenstechnischen Innovationen ermöglichen eine deutlich wirtschaftlichere Instandsetzung sowie eine höhere Lebensdauer der instandgesetzten Anlagen.

Angestrebt ist die Entwicklung eines zementfreien Mörtelsystems auf Basis von alkalisch aktivierten Bindemitteln mit rissüberbrückenden Eigenschaften sowie geeigneter Applikationstechniken für verschiedene Einsatzgebiete und Randbedingungen. Damit soll die Instandsetzung von Stahlbetonoberflächen mit Trennrissen (mit/ohne veränderliche Rissbreiten) bei starkem chemischem Angriff mit erheblichen Vorteilen gegenüber heute üblichen Instandsetzungsmaßnahmen in Bezug auf die Lebensdauer, die Wirtschaftlichkeit und die Arbeitshygiene möglich sein.

Kooperationspartner: BIT Bauwerkserhaltung GmbH, Hamburg und Remmers Baustofftechnik GmbH, Löningen

Projektträger: AiF Projekt GmbH, Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des BMWi

Laufzeit: 2 Jahre

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. (FH) Stefan Ullmann

Jährlich erkranken ca. 600.000 Patienten an einer nosokomialen Infektion, einer Krankheit, die erst im Zuge eines Aufenthalts oder einer Behandlung in einem Krankenhaus auftritt. Hierbei ist die hohe Anzahl an Krankenhausinfektionen von vielen Faktoren abhängig, u.a. von geeigneten baulich-funktionellen Voraussetzungen und betrieblichen Maßnahmen. Während also auf höherer Ebene die räumliche Anordnung an Abläufe unter dem Gesichtspunkt der Infektionsrisikominimierung angepasst und auch die technische Ausstattung optimiert werden können, ist die Materialauswahl auf kleinerer Ebene ein weiterer Faktor zur hygienisch optimalen Gestaltung.

Die in Krankenhäusern verwendeten Materialien sind einerseits typische Baustoffe, wie Putze, Mauerwerk, Trockenbaustoffe oder Wand- und Bodenbeläge, die wenig oder zumindest nur indirekt mit Personal und Patienten in Berührung kommen. Weitergehend sind dies aber auch Mobiliar, Armaturen und Garnituren von Fenstern, Türen oder im Sanitärbereich, die stets direkten Kontakt haben. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Einsatzort werden die Materialien bestimmten Umgebungsbedingungen zugeordnet und klassifiziert. Weiterhin sollen wesentliche Materialeigenschaften untersucht werden, die sehr wahrscheinlich über eine Besiedlung und Ausbreitung von Keimen auf Oberflächen entscheiden.

Hiermit wird das Ziel verfolgt Krankenhäuser durch eine geschickte Materialwahl hygienesicher zu gestalten und somit nosokomiale Infektionsraten zu senken.

Förderdauer: 26 Monate; Beginn: 01.09.2014

Förderträger: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Ansprechpartner: Dr.-Ing. I. Dreßler

Das Schwerpunktprogramm 1542 der DFG beschäftigt sich mit theoretischen und konstruktiven Grundlagen des Leichtbauens mit Beton. Der Kerngedanke ist hierbei "form follows force".

Die Arbeitsgruppe "Entwicklung neuartiger Verbindungen für geometrisch komplexe Flächen- und Stabwerkselemente aus UHPC" forscht an hybriden Tragstrukturen aus faserbewehrtem ultrahochfesten Beton (UHPFRC). Ziel ist es, organische Knotenelemente aus Gussformen herzustellen, um modulare fachwerkartige Tragstrukturen realisieren zu können. Neben der Optimierung der komplexen Knotengeometrie stellt die Herstellung der Bauteile eine wichtige Aufgabe dar.

Des Weiteren werden im Rahmen des Schwerpunktprogramms "Entwicklung neuartiger Verbindungen für geometrisch komplexe Flächen- und Stabwerkselemente aus UHPC" Schalentragwerke untersucht. Das Gesamtsystem der Schale soll dabei in einzelne, für sich tragfähige Flächentragelemente aufgelöst werden. Erforscht werden soll in diesem Zusammenhang, die Ausbildung der Koppelstellen mittels numerischen Simulationen sowie experimentellen Untersuchungen.

In der 2. Förderperiode wird im Teilprojekt: "Von der Bauteilfügung zu leichten Tragwerken: Hybride, trocken gefügte Stab-, Flächen- und Raumtragelemente aus UHPFRC" die modulare Bauweise mit UHPFRC Großbauteilen untersucht.

Weitere Informationen zum Schwerpunktprogramm: www.spp1542.tu-dresden.de

Kooperationspartner: TU Braunschweig, Institut für Tragwerksentwurf

Förderdauer / Laufzeit: 3 Jahre

gefördert durch: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Sven Lehmberg