Kometen sind durch ihren langen Schweif eine besondere Erscheinung am Nachthimmel. Sie bestehen aus unverändertem Material des frühen Sonnensystems, so dass sie wichtige Hinweise zu dessen Entstehung geben können. Die europäische Raumsonde Rosetta soll im Mai 2014 den Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko besuchen, um dort Messungen der Zusammensetzung, des Aufbaus und der Wechselwirkung des Kometen mit dem Sonnenwind zu machen. Dazu soll Rosetta als Orbiter den Kometen im Abstand von wenigen Kilometern umkreisen und das Landegerät PHILAE absetzen, das wissenschaftliche Untersuchungen direkt auf der Oberfläche des Kometen durchführen kann. Gemeinsam mit dem Kometen werden sich der Orbiter und der Lander im Sommer 2015 der Sonne nähern, wobei die zunehmende Aktivität des Kometen erstmals "in-situ", also vor Ort beobachtet wird.

Das IGEP ist mit jeweils einem Experiment auf dem Orbiter (RPC) und dem Lander (ROMAP) an der Mission beteiligt. Dies bedeutet, dass die Experimente am IGEP mitentwickelt wurden und Wissenschaftler des IGEP "Principal Investigator" der beiden Experimente sind.

Gestartet wurde die Mission am 02.März 2004 mit einer Ariane V von Kourou in Französisch-Guayana. Während der langen Reise wird Rosetta außerdem an den beiden Asteroiden 2867 Steins und 21 Lutetia vorbeifliegen und an ihnen Messungen aus größerer Entfernung durchführen.

| Ereignis | Zeitpunkt |

|---|---|

| Start | März 2004 |

| Erstes Swing-by Manöver an der Erde | März 2005 |

| Swing-by Manöver am Mars | Februar 2007 |

| Zweites Swing-by Manöver an der Erde | November 2007 |

| Vorbeiflug am Asteroiden 2867 Steins | September 2008 |

| Drittes Swing-by Manöver an der Erde | November 2009 |

| Vorbeiflug am Asteroiden 21 Lutetia | Juli 2010 |

| Eintritt in den "Winterschlaf" | Juli 2011 |

| Ende des "Winterschlafes" | Januar 2014 |

| Rendezvous Manöver | Mai 2014 |

| Beginn der globalen Vermessung | August 2014 |

| Absetzen des Landers | November 2014 |

| Durchgang durch das Perihel | August 2015 |

| Geplantes Missionsende | Dezember 2015 |

Als Namenspate für die Mission wurde der ägyptische Ort Rosetta gewählt, in dessen Nähe 1799 eine halbrunde Stele gefunden wurde. In den Stein ist ein Text in zwei Sprachen und drei Schriften eingemeißelt, der maßgeblich zur Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen beitrug. So wie dieser Stein ein Schlüssel zum Verständnis alter Kulturen war, soll die Rosetta-Mission viele Fragen über die Kometen, die ältesten Bewohner unseres Sonnensystems, klären. Ihre Untersuchung bietet eine zuvor nie da gewesene Chance in die Zeit zurückzublicken und die Ursprünge unseres Sonnensystems zu erforschen.

Bis heute haben bereits einige Raumsondenmissionen Kometen untersucht. Zum Beispiel haben fünf Raumsonden den Kometen 1P/Halley bei seiner letzten Sonnenannäherung im Jahr 1986 besucht. Allerdings sind alle diese Raumsonden nur einmal und mit hoher Geschwindigkeit an einem Kometen vorbeigeflogen. Folglich konnten diese Missionen nur Momentaufnahmen vom Kometen in der Nähe seines Perihels liefern. Dies hat sich mit Rosetta geändert: Rosetta hat den Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko bei einer Entfernung von 3,5 AE (Astronomischen Einheiten) im August 2014 erreicht und begleitet ihn seitdem bei seinem Umlauf um die Sonne. Dies hat den großen Vorteil, dass die Entwicklung des Kometen bei diesem Umlauf untersucht werden kann und somit viele noch unbeantwortete Fragen beantwortet werden können. Dazu zählen:

Mit Hilfe der Magnetometer-Experimente aus Braunschweig (RPC auf dem Orbiter und ROMAP auf dem Lander) wird der Kometenkern auf magnetische Eigenschaften untersucht. Diese könnten auch ein Hinweis auf seine Entstehung sein: Bisher ist noch nicht genau verstanden, wie und warum sich Eis und Staub zu Kometen zusammengeballt haben. Es wurde vermutet, dass magnetische Anziehung dazu möglicherweise beigetragen hat. Allerdings belegen unsere Messungen, dass der Kometenkern nicht magnetisiert ist. (Weitere Informationen)

Des Weiteren ist die Untersuchung der Wechselwirkung des Sonnenwindes mit der kometaren Atmosphäre ein Ziel der Magnetometer-Experimente. Diese Wechselwirkung lässt sich insbesondere durch Plasmaeigenschaften wie Wellen im Plasma oder Plasma-Grenzschichten näher beschreiben. Die Art der Wechselwirkung wird hauptsächlich bestimmt durch die Stärke des Sonnenwindes am Ort des Kometen und der Ausgasungsrate des Kometen, die mit der Nähe zur Sonne zunimmt

Um diese Messungen vorzubereiten wurden in Kooperation mit dem Institut für Theoretische Physik zahlreiche Simulationen zur Wechselwirkung des Sonnenwindplasmas mit der Kometenatmosphäre durchgeführt. Sie geben Aufschluss über die plasmaphysikalischen Verhältnisse in der näheren Umgebung des Kometenkerns, dass heißt sie zeigen auf, welche Strukturen und Grenzschichten sich im Plasma auf Grund dieser Wechselwirkung ausbilden.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik der Technischen Universität Braunschweig haben eine Videoanimation erstellt, die die Landung von Philae auf der Kometenoberfläche zeigt. Genutzt haben sie dafür die wissenschaftlichen Messdaten der beiden Braunschweiger Magnetometer "RPC-Mag" und "ROMAP" sowie weiterer Instrumente an Bord der Landeeinheit. Das internationale Forscherteam um Dr. Hans-Ulrich Auster, Dr. Ingo Richter und Prof. Dr. Karl-Heinz Glaßmeier stellte am 12. November 2014 mithilfe des Magnetometers "ROMAP" als erstes die ungeplante mehrmalige Landung auf dem Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko fest. Doch was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damals anhand ihrer Messdaten ablesen konnten, machte ihr Kollege Philip Heinisch vom Braunschweiger Rosetta-Team zum ersten Jahrestag der Landung in einer Videoanimation sichtbar.

Seit der Landung war der Rosetta-Orbiter auf der Suche nach dem genauen Standort von Philae auf der Kometenoberfläche. Unter anderem mithilfe der rekonstruierten Flugbahn des Landers gelang es dem OSIRIS-Team am 5. September 2016 auf einer hochaufgelösten Fotografie Philae wieder zu finden.

Seit dem 06. August 2014 befindet sich Rosetta im Orbit um den Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Am 12. November 2014 erreichte die Rosetta-Misson einen ihrer Höhepunkte, als der Lander Philae von dem Orbiter getrennt wurde und auf der Kometenoberfläche landete. Sowohl das Orbiter-Magnetometer (RPC-MAG) als auch das Lander-Magnetometer (ROMAP) konnten die Geschehnisse verfolgen.

Die Abtrennung des Landers um 08:35 UTC zeigt sich als klare Signatur in den Magnetfelddaten, die durch das Magnetometer an Bord des Orbiters aufgenommen werden. Der Lander erzeugt ein eigenes Magnetfeld, welches sich dem Hintergrundmagnetfeld überlagert. Durch die Abtrennung verschwindet dieser Einfluss, was sich durch einen klaren Sprung in den Daten bemerkbar macht. In analoger Weise gilt dies für das Lander-Magnetometer, welches ebenfalls die Abtrennung von Orbiter aufzeichnen konnte.

Das Instrument ROMAP (Rosetta Lander Magnetometer and Plasma Monitor) befindet sich am Ende eines Auslegers, eines sog. Booms. Während der Reise zum Kometen zusammen mit dem Orbiter war dieser Ausleger an den Lander angeklappt. Nach der Abtrennung vom Orbiter sollte sich der Boom entfalten und seine endgültige Positon einnehmen. Auch dieses Ereignis konnte um 08:56 UTC von ROMAP mithilfe der Magnetfeldmessungen aufgezeichnet und bestätigt werden.

Nach einem sieben Stunden dauernden Abstieg erreichte Philae das Zielgebiet auf der Kometenoberfläche um 15:34 UTC. Dort angekommen stieß der Lander nochmals von der Oberfläche ab und flog für weitere knapp zwei Stunden oberhalb des Kometen, bis ihn die schwache Schwerkraft des Himmelskörpers wieder zurück zog. Um 17:25 erreichte Philae das zweite Mal die Oberfläche. Auch dieses Mal gab es ein leichtes Abprallen, sodass der Lander schließlich um 17:31 UTC ein drittes Mal auf dem Kometen landete. Da sich bei jedem Kontakt mit dem Kometen das Landegestell bewegte und sich dem Boden anpasste, konnten die drei einzelnen Landungen sehr deutlich mit dem ROMAP-Instrument (linke Abbildung) nachgewiesen werden.

Mit Hilfe geeigneter Datenanalyse können die Landungen in den Messdaten noch klarer heraus gearbeitet werden. In der rechten Abbildung sind die zweite und dritte Landung nach Anwendnung einer EMD (Empirische Moden Dekomposition) zu sehen. Bei der EMD handelt es sich um ein numerisches Verfahren, welche die intrinsischen Moden, aus denen eine Zeitreihe zusammen gesetzt ist, voneinander separiert.

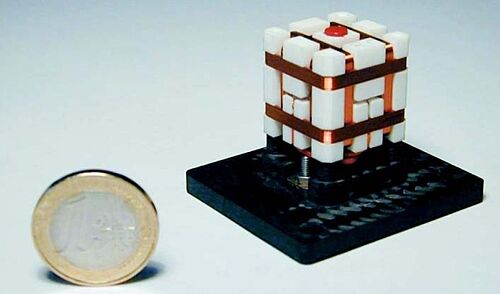

ROMAP (ROsetta Lander MAgnetometer and Plasma Monitor) besteht aus dem Rosetta Lander-Magnetometer (ROLAND) und dem Lander Plasma Monitor (SPM). Das Fluxgate-Magnetometer, entwickelt und gebaut unter Federführung des Instituts für Geophysik und extraterrestrische Physik, befindet sich im Innern des Sensors. Es besteht im Wesentlichen aus zwei verschränkten Ringkernen mit Pick-Up-Spulen und Helmhotz-Spulen für jede der drei Sensor-Richtungen. Bei einem Gewicht von weniger als 40 g verfügt es über einen Messbereich von von +/- 2000nT bei einer Auflösung von 10 pT. An Entwicklung und Bau des Magnetometers waren ebenfalls das IWF in Graz und das MPE Garching beteiligt.

| Parameter | |

|---|---|

| Sensor Masse | 35 g |

| Sensor Volumen | 523 cm³ |

| Masse der Elektronik | 150 g |

| Auflösung | 10 pT |

| Dynamikbereich | 4000nT |

| Sensor Rauschen(@1Hz) | 10pT/(Hz)1/2 |

| Bandbreite | 0 - 32Hz |

| Sample Rate | [1; 64] vecs/s |

| Leistung (inkl. Plasmamonitor) | 1 W |

| Temperaturbereich | -160 ... +120C |

| Lebensdauer | ~ Wochen |

Der Plasma Monitor ist eine Gemeinschaftsarbeit von KFKI (Budapest), MPS (Katlenburg-Lindau) und IKI (Moskau). Er misst in einem breiten Energiebereich die Elektronen- und Ionenverteilung. Außerdem stehen zur Druckmessung ein Penning-Sensor (10-8-10-3mbar) und ein Pirani-Sensor(10-3-10 mbar) zur Verfügung. Die Elektronik für beide Experimente befindet sich innerhalb des Landers, die Sensoren sind an einem kurzen Ausleger außerhalb angebracht.

Das Orbiter-Magnetometer ist Teil des Rosetta Plasma Consortiums (RPC) und entstand in enger Kooperation mit dem Imperial College (London). Das Instrument besteht aus zwei identischen Fluxgate-Sensoren, die sich auf einem 1,5 m langen Boom ausserhalb des spacecrafts befinden, und einer Elektronik, die im Orbiter innerhalb der RPC-Box angebracht ist. Der RPC-MAG Sensor wurde unter Federführung von Prof. Dr. K.-H. Glaßmeier am IGEP in Braunschweig entwickelt und gebaut. Die zugehörige Elektronik entstand in Kooperation mit dem Institut für Weltraumforschung (IWF) der österreichischen Akademie der Wissenschaften (Graz).

| Parameter | |

|---|---|

| Sensor Masse | 45 g |

| Sensor Volumen | 23 cm³ |

| Masse der Elektronik | 336 g |

| Auflösung | 31 pT |

| Dynamikbereich | 16384 nT |

| Sensor Rauschen(@1Hz) | 10pT/(Hz)1/2 |

| Bandbreite | 0 10 Hz |

| Sample Rate | 20 vectors/s |

| Leistung | 840 mW |

| Temperaturbereich | -160 ... +120C |

| Lebensdauer | 15 Jahre |

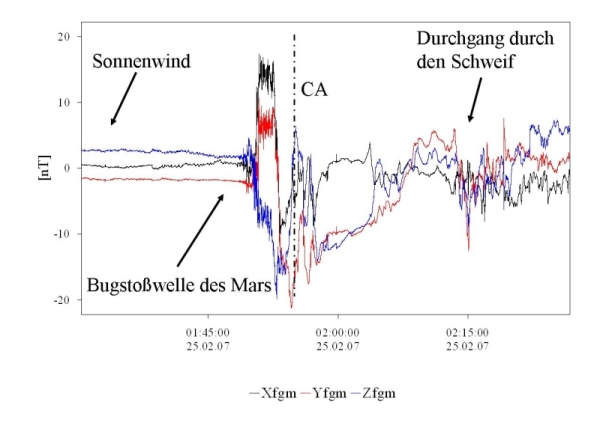

Am 25.Februar 2007 flog Rosetta am Mars vorbei, um dort ein Gravity-Assist Manöver durchzuführen, um also Schwung zu holen für den langen Weg zum Kometen Churyumov-Gerasimenko. Rosetta passierte den roten Planeten in einer Entfernung von einigen hundert Kilometern. Aus diesem Anlass wurde das Lander-Experiment ROMAP angeschaltet, um mit den dabei gewonnenen Magnetfelddaten das Magnetometer zu kalibrieren. Darüber hinaus bieten die Messwerte aber auch eine einmalige Möglichkeit, die Plasmaumgebung des Mars zu studieren.

Alle Experimente funktionierten einwandfrei. Im obenstehenden Diagramm erkennt man gut den Weg der Sonde: den Anflug durch den Sonnenwind, die Durchquerung der Bugstoßwelle und das Kreuzen des Magnetschweifes.

Siehe dazu auch den ESA Artikel zum Mars Vorbeiflug.